バートランド・ラッセル著書解題5_ 小野修「ラッセルの空想政治小説『ザハトポルク』」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第5号(1966年7月)pp.6-8.

* 小野修氏(1931~ )は,当時,同志社大学法学部講師(現在名誉教授)

1.ラッセルと創作

ラッセルは80歳になってはじめて小説を書いた。われわれにとって驚きであるのは,彼が今までとは異った分野に手を染めたということではなく,彼が80歳になって,まだ,青年のような感受性や仕事への意欲を失わずにいるということである。

それまでのラッセルのすべての著作には,すでに芸術的な香り,あるいは芸術家的なタッチが感じられ,とかく無味乾燥になりがちな哲学論文ですら,ラッセルの手になると,この上もなく魅力的なものとなる。ラッセルは哲学者,科学者であると同時に,芸術家の魂をも持っているといえるであろう。今世紀の著名な哲学者で,芸術家の魂の持主は必ずしも珍らしくはない。G.サンタヤーナは詩人であったし,G.マルセルは劇作家で作曲もする,W.ジェームズの論文は文学的な香りに包まれている。J.P.サルトルは詩を除けば文芸上のほとんどすべての分野を試みつつある。

それまでのラッセルのすべての著作には,すでに芸術的な香り,あるいは芸術家的なタッチが感じられ,とかく無味乾燥になりがちな哲学論文ですら,ラッセルの手になると,この上もなく魅力的なものとなる。ラッセルは哲学者,科学者であると同時に,芸術家の魂をも持っているといえるであろう。今世紀の著名な哲学者で,芸術家の魂の持主は必ずしも珍らしくはない。G.サンタヤーナは詩人であったし,G.マルセルは劇作家で作曲もする,W.ジェームズの論文は文学的な香りに包まれている。J.P.サルトルは詩を除けば文芸上のほとんどすべての分野を試みつつある。

ラッセルはその芸術家的な心情や創作欲を,ことごとくその論文の中に注ぎこみ,1952年まで創作の領域には手を出さなかった。ラッセルの『科学的展望』(Scientific Outlook, 1931)の中の科学社会の未来図の戦慄すべき描写を読んだことのある人にとって,H.G.ウェルズやA.ハックスレイの空想未来小説は,ラッセルの思想の単なるパラフレーズのように思われるであろう。現代のSF作家たちは,その始祖の一人にラッセルを数えねばなるまい。事実,ラッセルのこうした論文に見られる描写や劇的想像力が30年後の彼の短篇小説の中に,はっきりとした姿をとって再登場するのである。こうした問題は,文学部の学生にとっての恰好の論文テーマとなりそうである。

2.2つの短篇集

1953年,ラッセルは『郊外の悪魔』(Satan in the Suburbs)と題した短篇小説を出版した。その中の短篇『コルシカにおけるX嬢の冒険』は最初 'Go' という雑誌に匿名で発表され,作者の名をあてた人には25ポンドの賞金がかけられた。しかも,誰もあてることはできなかった。このニュースは当時の日本の日刊紙でも報ぜられた。応募した解答の中には,サマセット・モームという名もあって,作者を得意がらせたと書かれてあった。

1953年,ラッセルは『郊外の悪魔』(Satan in the Suburbs)と題した短篇小説を出版した。その中の短篇『コルシカにおけるX嬢の冒険』は最初 'Go' という雑誌に匿名で発表され,作者の名をあてた人には25ポンドの賞金がかけられた。しかも,誰もあてることはできなかった。このニュースは当時の日本の日刊紙でも報ぜられた。応募した解答の中には,サマセット・モームという名もあって,作者を得意がらせたと書かれてあった。

この短篇集は,推理小説の手法をとり入れ,スリルとサスペンスに満ちており評判もよかったので,1961年にはペンギン・ブックス(1645番)にも加えられた。邦訳も出たが,今は絶版らしい。この人気に気をよくして,ラッセルは翌1954年には,第2の短篇集『有名人の悪夢』(Nightmares of Eminent Persons)を出版した。この中には,シヴァの女王をはじめ,哲学者,科学者,スターリン,アイゼンハワー,アチソン等の悪夢を描いた短篇が『ザハトポルク』と『信仰と山』と題された二つの空想小説とともに収められている。アラン・ウッドはラッセルの伝記の中で,この第2番目の短篇集が,自分の好みに合うとのべ,「とくに,この本の中の一篇,『ザハトポルク』には,残忍さと,スウィフトを偲ばせる辛辣さが見られる」と書いた。ラッセルは,この本の序文で,「『ザハトポルク』は完全に真面目な意図をもったものである」と書いている。この第2の短篇集は,まだ邦訳もでていない様子なので,ここでは,特に『ザハトポルク』一篇をとりあげて紹介してみたい。なおこの『有名人の悪夢』もまた,初版数年後,ベンギン・ブックス(1858番)に加えられた。

3.あらすじ

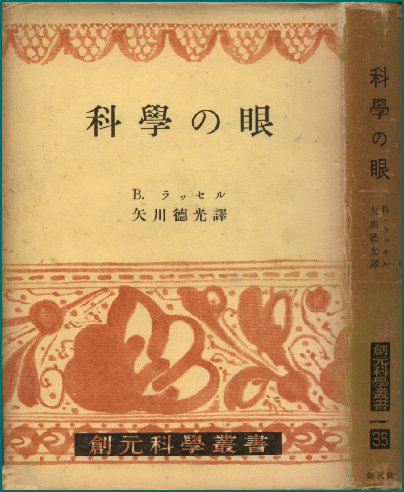

『ザハトポルク』(Zahatopolk)はマックス・ラインハルト版(1957年)では,約40頁の短篇で挿絵が2枚(右のイラストはそのうちの1枚)入り,次の7つの章にわけられている。第1章「過去」,第2章「現在」,第3章「3人の仲間」,第4章「フレア」,第5章「ディオティマ」,第6章「トマス」,第7章「未来」- 次に,物語のあらすじを紹介したい。

『ザハトポルク』(Zahatopolk)はマックス・ラインハルト版(1957年)では,約40頁の短篇で挿絵が2枚(右のイラストはそのうちの1枚)入り,次の7つの章にわけられている。第1章「過去」,第2章「現在」,第3章「3人の仲間」,第4章「フレア」,第5章「ディオティマ」,第6章「トマス」,第7章「未来」- 次に,物語のあらすじを紹介したい。

ところはペルーのクスコ,時代は今から4000年後の話。クスコは全世界に君臨する世界帝国の首都である。クスコの教説大学の学長は,100名ばかりのエリートの卒業生に講義を行い,いかにして彼ら赤人(インデアン)が世界の覇者となったかを語る。ザハトポルクという建国の父が千年ばかり前にあらわれ,揺ぎのない帝制を築き上げた話,ザハトポルク以前の世界の歴史,即ち,ギリシヤ=ユダヤ紀,プロシヤ=スラブ紀(これが大体今日の西暦二十世紀にあたる),シナ=ジャワ紀,そして,ザハトポルクの時代から "現代"(ザハトポルク後千年)までが語られる。各時代ともに,支配者は,体制の確立後,民衆に寛容と自由の余地を与えたために,あるいは,支配階級が奢侈(しゃし)に流れたために滅亡した。ザハトポルクはこうした事態をさける為,きわめて厳格な階級性,人種差別,規範を実行に移した。諸制度の中でも特徴のあるものとして,太陽崇拝のための人身御供,人口制限と純血種の保持のために嬰児を食する義務があり,これらは,知識階層によっても,帝国の秩序の維持と強化のための基礎と信じられている。

クスコの教説大学の大学院の学生の中には,学長の息子トマスとその恋人ディオティマがいて,共に未来を嘱望されている。ディオティマ(プラトンの『餐宴』の中に出てきてソクラテスに愛を教えた女性の名をラッセルは用いている)は,建国時代ザハトポルクの輩下だった武将を祖先にもつ裕福な貴族の家に育ち,高い教養の持主で,真理と自由を求め,かつ人間に対する愛と同情にあふれている。彼女は学問によって目をひらかれてから,この帝国の基礎となっている神話やイデオロギーに対して懐疑的になり,未来の学長候補であるトマスを困らせる。しかし,トマスも次第に,ディオティマの理知的な考え方に影響を受ける。ディオティマの幼な友達に,フレアという純情可隣な娘がいて,不運なことに,太陽神(=ザハトポルク)の犠牲に供されるその年の処女に選ばれる。フレアは純心で,僧侶の言うなりに帝王インカ(祭典の日に,太陽神の化身となるとされる)と一夜を共にし,翌朝,インカの朝食にされてしまう。友達を失ったディオティマは,帝国の欺瞞にみちた暴虐な支配に対し憤激やり方なくなるが,今度は彼女自身が犠牲の処女として白羽の矢が立てられた。しかし,ディオティマはこの迷信にみちた悪徳によって民衆を愚弄する祭典に身を犠牲にすることを拒み入牢する。彼女の両親,学長,恋人トマスが交交彼女を牢に訪れ,家族,国家,民族の平和や秩序をもちだして説得を図るが,頑としてきき入れず,ついにディオティマは衆人環視のうちに火刑に処せられる。彼女は牢を訪ねてきたトマスに真理と人間愛のために闘うように言いのこした。トマスは,恋人の処刑を目のあたりに見て失神する。彼は今や決定的に回心し,現体制に不満を抱く腹心の仲間を少しずつ増やし,政府転覆を慎重に図る。

クスコの教説大学の大学院の学生の中には,学長の息子トマスとその恋人ディオティマがいて,共に未来を嘱望されている。ディオティマ(プラトンの『餐宴』の中に出てきてソクラテスに愛を教えた女性の名をラッセルは用いている)は,建国時代ザハトポルクの輩下だった武将を祖先にもつ裕福な貴族の家に育ち,高い教養の持主で,真理と自由を求め,かつ人間に対する愛と同情にあふれている。彼女は学問によって目をひらかれてから,この帝国の基礎となっている神話やイデオロギーに対して懐疑的になり,未来の学長候補であるトマスを困らせる。しかし,トマスも次第に,ディオティマの理知的な考え方に影響を受ける。ディオティマの幼な友達に,フレアという純情可隣な娘がいて,不運なことに,太陽神(=ザハトポルク)の犠牲に供されるその年の処女に選ばれる。フレアは純心で,僧侶の言うなりに帝王インカ(祭典の日に,太陽神の化身となるとされる)と一夜を共にし,翌朝,インカの朝食にされてしまう。友達を失ったディオティマは,帝国の欺瞞にみちた暴虐な支配に対し憤激やり方なくなるが,今度は彼女自身が犠牲の処女として白羽の矢が立てられた。しかし,ディオティマはこの迷信にみちた悪徳によって民衆を愚弄する祭典に身を犠牲にすることを拒み入牢する。彼女の両親,学長,恋人トマスが交交彼女を牢に訪れ,家族,国家,民族の平和や秩序をもちだして説得を図るが,頑としてきき入れず,ついにディオティマは衆人環視のうちに火刑に処せられる。彼女は牢を訪ねてきたトマスに真理と人間愛のために闘うように言いのこした。トマスは,恋人の処刑を目のあたりに見て失神する。彼は今や決定的に回心し,現体制に不満を抱く腹心の仲間を少しずつ増やし,政府転覆を慎重に図る。

20年の計画の後,トマスはクスコの大学の学長となり,仲間も政府の様々な要職についている。革命の時はきた。彼らはトマスの命令一下いっせいに蜂起した。アフリカのケニアから大型機で連ばれてきた先鋒隊がただちに政府諸機関を手に収め,革命は成功した。かくして,圧制は終りを告げ,キリマンジャロ紀という自由な世界国家の時代がはじまるがトマスが死ぬと,この国家の施政も次第に硬直し,厳格な支配と服従の強化が進められるようになった。しかし,ニュージーランドのある図書館に返却された聖典の末尾に,トピアと称する人物が,ひそかに抗命宣言を書きつけた。果して,これからどうなるであろうか-というところでこの短篇は終っている。

4.その意味

以上のような大雑把な筋書きのみでは決してこの短篇の面白味も,その意味も十分に伝えることはできない。こうした筋書きと特異な状況を背景にして,ラッセルの文明批評,人間観,政治論,さらには科学と倫理に関する見解が縦横にちりばめられているのである。

第1章と第2章においては,もっぱらこの空想国家の歴史と政治体制が説明的に叙述されていて,一瞬,われわれは,自分の読んでいるのが小説ではなく,評論なのだという気持にさせられる。もちろん,小説という文学のジャンルは,この数世紀,ほとんど評論と同じく,問題提供の手段としても用いられてきたのだから,「人物が描かれていない」などと下らぬことを言わず,辛抱して作者についてゆかねばならない。

とは言え,文章は明快,単純でユーモアに富み,後期のヘンリ・ジェイムズやD.H.ロレンスの作品を読むよりはるかに解りやすい。第3章から最後まで,物語は,急速に進展し,興味津津である。

おそらく,この短篇でラッセルが提起した問題は,社会,政治理論にとっての永遠の課題である社会的自由と権威,個人対国家の問題であろう。そこには,いかに国家権力が確固たる支配体制を築き上げようとも,それが,国民の自由と創造性を圧殺しようとする専制である限り,永続しえないこと,権力はその保持者たちを必ず堕落させること,全体的秩序より個人的自由が,狂信より真理への熱情が,強制より愛が,社会を幸福と平和に導くために,必要不可欠であることなどが語られている。しかもラッセルの柔軟な人間への理解は,彼の人類の未来に対する楽観的な展望と混り合って,この物語を一層深味のあるものにしている。多くの空想社会小説,たとえば,オーウェルやハックスレイその他に見られる逃亡や脱出による個人的な救いの発想はここにはない。ラッセルは個人の協力にもとづく努力によって改変しえないような絶対的な安定性をもった専制国家を信じないからである。理知的な主人公たちは,確固とした正義の信念に従って,敢然として権威に抵抗し,死を怖れず,必要な社会改革のために,仲間と協力し合って,積極的に,かつ,冷静に行動してゆく。ここには,ラッセル自身が実践してきた抵抗の精神がみなぎっている。主人公の一人,トマスが為しとげた自由な世界国家の建設は世界連邦主義を唱えるラッセルの希望を物語っている。しかし,ラッセルは,終章において,こうしたユートピアも,その国民が抵抗の精神をもって監視しつづけないかぎり,早晩,世界的規模の圧制に転ずると警告することを忘れない。この小説を注意深く読む人は,とりも直さず,ラッセルが,人間と社会にかんしてことある度に述べてきたあらゆる主張の集約を発見するであろう。この作品は,『ガリバー物語』や『ユートピア』に源流をもつ空想政治小説の形式をととのえつつ,その含蓄はきわめて現実的なものである。『ザハトポルク』は,単にヒットラーやスターリンの亡霊であるだけではなく,それはむしろ,今日の世界に生きるわれわれすべての心に秘かに巣喰っている権力と所有への衝動とあこがれが生み出す可能性の世界を描いたものなのである。ラッセルの思想に関心のある方々の必読を希って,この紹介を終りたい。(了)