石本新「バートランド・ラッセル雑感」

* 出典:『現代科学思想:ホワイトヘッド、ラッセル』(河出書房新社版/世界思想教養全集v.16)月報(1964年3月)所収

* 石本新は1964年当時、東工大助教授

ラッセルの著作を繙く人は多い。市井三郎氏その他の秀れた訳書が利用できるという事情があるにせよ、現代の哲学者でラッセルほど多くの読者をわが国で獲得した人はいない。ラッセルの文章には人を惹きつけずにはおかない魅力がある。平易ではあるが、低俗に流れず、しかも機智に富み上品な諧謔にあふれているといった文章である。

ラッセルの著作を繙く人は多い。市井三郎氏その他の秀れた訳書が利用できるという事情があるにせよ、現代の哲学者でラッセルほど多くの読者をわが国で獲得した人はいない。ラッセルの文章には人を惹きつけずにはおかない魅力がある。平易ではあるが、低俗に流れず、しかも機智に富み上品な諧謔にあふれているといった文章である。

おそらく、ラッセルの書物を通じて、多くの非哲学的読書人が哲学の少なくとも片鱗を伺う機会を与えられたのではないだろうか。といって、わが国で最近まで流行していた妙に深刻ぶっていたずらに大言壮語する哲学ではなく,健康で楽しい哲学が平易に説かれるのだから有難い。ここに紹介される『神秘主義と論理』のような自分の哲学体系への入門書はいうまでもなく、他人の哲学の紹介に当っても紹介者、あるいは、哲学史家としてのラッセルの力量は遺憾なく発揮され、まともに読んだのでは十ぺージと我慢できない無味乾燥な哲学体系も、ラッセルの手にかかると興趣に充ちた物語りとしてわれわれに提供される。たとえば、カント哲学を睡眠薬になぞらえているのはたいへん功妙な比喩で、ラッセル自身の哲学をも含めて哲学の睡眠薬的効用という問題を提起している。

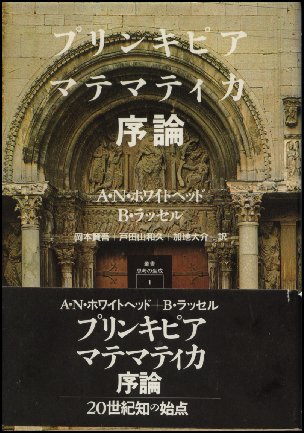

それにしても、ラッセルの著述活動がたいへん長期間にわたっているのには驚かされる。いま壮年期にはいっている人達の学生時代にラッセルは押しも押されもせぬ世界的大家だったのである。それどころか、いまを去る四十数年前の第一次大戦直後においてすでに英国でもっとも名の売れた哲学者だったのである。そうであればこそ改造社がわが国へ招いたのであろう。そして、哲学の老大家が青年時代の想い出としてラッセルの京都大学訪問を語るのを伺うと、ラッセルの息の長い学問的活動にいまさらながらびっくりする。ところが、ラッセルが論理学者、哲学者として世界的な名声をかち得たのはさらに以前のことなのである。つまり、一九一〇年から一九一三年にわたって発表された『数学原理(プリンキピア・マテマティカ)』に集約される一連の専門的研究によって少なくとも欧米の学界では揺ぎない地歩を確立していたのである。(この辺の事情についてはポアンカレの『科学と仮説』その他の著作を参照されたい。)

このようなことは何れもつまらぬ感傷であるかも知れない。しかし、感傷ではすまされないことがある。それはわれわれ日本人がこのように長期間にわたってラッセルの恩恵を受けてきたにもかかわらず、ラッセル哲学の核心、すなわち、『数学原理』においてクライマックスに達する彼の論理学を遂に利用しなかったことである。そして、アングロサクソン的な哲学者、あるいは、社会評論家としてのラッセルのみが強調され、ラッセルの論理学はほとんど無視されて四、五十年たってしまったわけである。といって、いまから『数学原理』などを熟読してラッセルの論理学を研究しても意味がない。論理学のその後の発展はきわめて急速で、『数学原理』などはとうの昔に超克されてしまったからである。しかしながら、わが国以外のところでラッセルの論理学が詳細に検討され、そこから溌剌とした学派が生まれたことを忘れてはならない。その一つはポーランドに生まれたいわゆるポーランド学派であり、もう一つは第二次大戦前にウイーンを中心として結成され論理実証主義を標傍するウィーン学派である。何れの学派においても、少なくともその初期においてはラッセルの論理学が出発点であったことは多くの文献から伺い知ることができる。ウィーンは別として、わが国もポーランドも西欧文化受容という点に関しては同じように後進国である。そして、今世紀の十年代に時期を同じくしてラッセルという偉大な論理学者に学ぶ機会が与えられたのである。ところが、ポーランドではポーランド学派といういまでは世界的に認められラッセル自身もそれを誇りにしている学派が生まれたが、わが国では少なくとも最近まではラッセルは単なる哲学上の流行としてしか理解されなかった。

学問における伝統の積み重ね、独創性などについていろいろのことがいわれているが、わが国におけるラッセル理解ということに焦点をしぼってもこの問題に対する何がしかの示唆が得られると思う。