日高一輝「バートランド・ラッセル - 平和運動の基調」

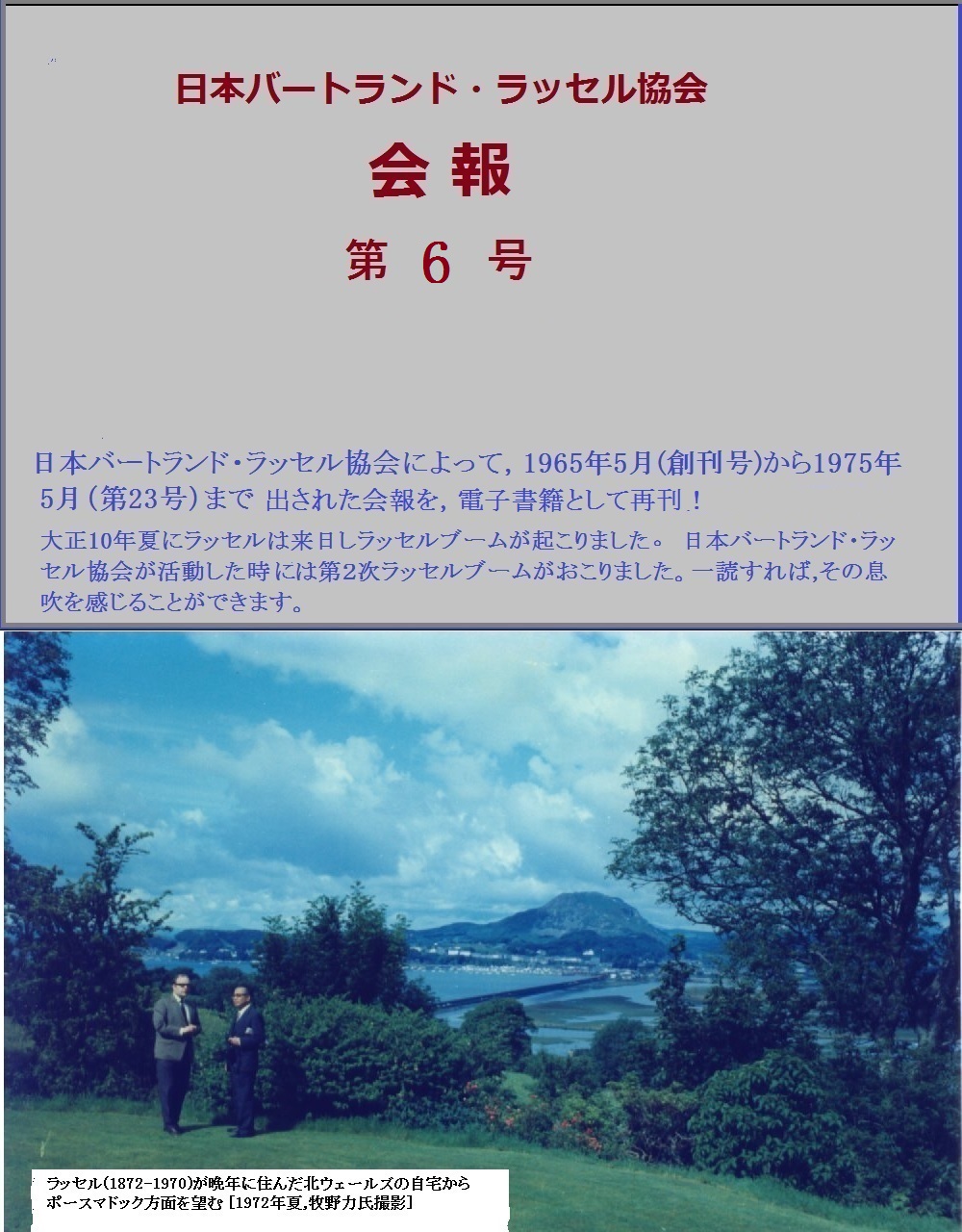

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第6号(1966年12月)pp.2-3

* 日高一輝:平和運動家。当時ラッセル協会常任理事。

この(1966年6月、ラッセル卿のロンドン邸で卿との対談中、中共の核兵器保有とその実験についての卿の意見を求めてみた。ラッセル卿はこう言われた。

「他の国が核兵力を保有するからといって、自分も持とうと考えることは愚かなことである。それは問題の解決に少しも寄与することにならないばかりでなく、核兵力を拡散させる機運を促進する。そしてこの軍備拡張と核兵力の拡散が予期しない大規模戦争を誘発する危険をはらむのである。

核兵力が役立つような戦争の勃発は、もはや問題の解決や勝敗の決定どころの程度ではなく、相手もろともに自分も滅亡することである。いや、戦争当時国だけでなく人類のほとんどが破滅する。いわば全人類の自殺行為である」。

ここでうかがえるように、ラッセルが警告しているのは、人類の生存そのものを脅やかす核兵器の廃棄である。何れの国といえども、それを保有したり実験したりしてはいけないのである。中共を平和の破壊者と断定して、米国は自由の防衛のために核保有をしてもいいとはいえないし、同時に、米国が侵略者で中共が平和勢力だから、中共が核兵力を保有したり実験したりすることが差し支えないとはいえないのである。

ラッセルは、終戦後 Campaign for Nuclear Disarmament (CND) の総裁として実践を展開し、やがて Committee of 100 を組織して、核兵器の廃棄は先ず自分の国からというので英国政府に対する果敢な Civil Disobedience(市民的不服従) の実践運動を展開した。

一方、核兵器の製造に関しては科学者が責任がある。たとえ全部を廃棄したとしても製造する能力が残る限り危険を除去したとはいえない。人類の生存と平和のために、科学者の良心と責任において核兵器の製造、保有、実験に協力しないという決議をすべきである。こうして先ずアインシュタイン博士の協力を求め、さらにノーベル賞級の権威ある科学者たちの署名を得て、世界科学者会議を提唱するのである。

それと併行して、強国間の激突を避ける方法として、また同時に、世界を破滅させるかもしれないほどの強大な軍事破壊力を、強国間に野放しにしておかないで一つの管理機構に統制し、世界治安の目的のためのみに発動するシステムとして World Authority を確立し World Government を実現する構想を明らかにする。

ところが1962年以後の実践運動としてはその全勢力をヴェトナム問題に集中することとなる。あるいはスピーチ、メッセージに、あるいは街頭行進に、あるいは英国の国内集会に、あるいは海外の国際会議にアピールを続ける。Bertrand Russell Peace Foundation の組織となり、Vietnam Solidarity Campaign の活動となり、International War Crimes Tribunal の企画となる。

ところが1962年以後の実践運動としてはその全勢力をヴェトナム問題に集中することとなる。あるいはスピーチ、メッセージに、あるいは街頭行進に、あるいは英国の国内集会に、あるいは海外の国際会議にアピールを続ける。Bertrand Russell Peace Foundation の組織となり、Vietnam Solidarity Campaign の活動となり、International War Crimes Tribunal の企画となる。

その主張は、ヴェトナム問題の本質を米帝国主義の侵略行為と見、米国のヴェトナムにおける軍事行動は、毒ガスやナパーム弾を使ったり、非戦闘員を大量虐殺したり野蛮残酷をきわめたものだと非難し、ヴェトナム問題の解決のためには、自分が実力をもっているからといって一国の武力行動によってするのでなく、十四ヵ国ジュネーヴ協定を基礎にして国際会議による平和的処理を実行すべきであるし、ともかくも後進民族が自己の意識に目ざめて自由と復興を望み、その国土資源を活用して人民の生活向上、民族の繁栄発展を望むのに対してその道を開いてやるべきである。しかもそれはあくまでも圧迫されている人民、後進諸国の団結と抵抗によって為し遂げなければならないと説く。

ここでわれわれが注意しなければならないことは、ラッセルの性格や発想法から来るある直截簡明な表現や激越とも思われる語句の使用に幻惑されてその真意と基調を見失ってはならないということである。と同時に、若しラッセルのその果敢なアピールと実践運動が、ある偏倒性をもつ思想傾向の者や政治的組織によって利用されるかもしれないようなことがあるとしたら、その場合にそれとラッセル卿自身の真意と混同してはいけないということである。ラッセル卿の平和運動の基調は、良識と自由と平和と人道の原則にあるのである。ラッセルが尊直する「ものの考え方」は、綜合的な判断、感情をできるだけ抑えて事実に即する比率の感覚、科学的な気質、経験との呼応、人間性の自覚と向上と普遍性にあるのであって、最も軽蔑し憎悪するのが、ドグマティック、偏倒性、狂熱性、不合理性である。かつての日本の軍部官僚やドイツのナチスにはこの良識の原則でははかれない性格があったがために、ラッセル卿の嫌うところであったし、今日それが米国の偏倒性に再現されているが故にそれを批判するわけである。

ラッセルに従えば、資本主義諸国は、自由主義をまもるためにといって後進諸国を圧迫して来た。それは真の自由主義とはいえない。世界の資源と機会を独占し支配した先進諸国が、おのれの特権と自由を壟断(ろうだん)することのみを考えて、被圧迫民族の独立と自由を考えようとしない。自分だけは自由を享楽して相手には「不自由」を強いる。そういうことをしている資本主義諸国は、それでも「自由」諸国であるという資格があるかどうか。それは明らかに、自由の名において帝国主義的支配を強行しつつある偽善者であるといわねばならない。こうした観点からラッセルは、コンゴー、スエズ、ローデシヤ、南阿等の問題に対する英国政府の態度を難詰したし、現在、ヴェトナムに対して示しつつある米国の態度を非難しているわけである。

ラッセルに従えば、資本主義諸国は、自由主義をまもるためにといって後進諸国を圧迫して来た。それは真の自由主義とはいえない。世界の資源と機会を独占し支配した先進諸国が、おのれの特権と自由を壟断(ろうだん)することのみを考えて、被圧迫民族の独立と自由を考えようとしない。自分だけは自由を享楽して相手には「不自由」を強いる。そういうことをしている資本主義諸国は、それでも「自由」諸国であるという資格があるかどうか。それは明らかに、自由の名において帝国主義的支配を強行しつつある偽善者であるといわねばならない。こうした観点からラッセルは、コンゴー、スエズ、ローデシヤ、南阿等の問題に対する英国政府の態度を難詰したし、現在、ヴェトナムに対して示しつつある米国の態度を非難しているわけである。

ラッセルにしたがえば、国際紛争は武力によって解決されるべきではない、ことに、今日、種々の大量殺人兵器や、当事国だけでなく、あるいは全人類を破滅に陥しいれる危険をもつ核兵器の登場となって、軍事行動は軍拡競争と相まって世界戦争にエスカレートしてゆく傾向をもつ。大量殺人行為はそれ自体が兇悪犯罪であるばかりでなく、平和の原則に対する叛逆である。こうしてラッセルは、エジプト出兵や東南アジアヘの兵力増強を敢てする英国政府を非難してきたし、現在米国が戦争行為にうったえてヴェトナムをわがものにしようとするのを非難するのである。ラッセルにしたがえば、民衆はそれぞれその生れた国、居住する土地で、そこから生産されるものを、享受して生活し、繁栄してゆく権利をもっているのであるが、先進資本主義諸国は、彼らからその土地資源を奪い、飽くなき搾取をつづけて後進諸民族を苦しめている。それを現在米国は、一部の大資本家ならびにそれと結托する軍部によって支配されてヴェトナム民衆を塗炭の苦しみにおとしいれている。しかもその苦しめ方や殺人の仕方が、鬼畜とも思える残酷な仕方である。人体が一片の灰になるまで燃えつづける燐や化学薬品を用いている。ヴェトコン・ゲリラから隔離するためにというので一村、一地方の住民全部を囲って事実上の収容所とし、強制労働にかりたて、徴兵をきらって脱出しようとする者や疑わしき者はたちどころに殺してしまう。

子の前で親を殺し、親の前で子を殺す。生きながらに手足を切断し、首をはねる。妊婦の腹を切り開いて胎児をとり出す。その死体を公共の広場に曝らす。

こうした非人道的な行為が白昼公然とヴェトナムにおいて行われている。ラッセルは叫ぶ。「アメリカの良心に訴える。同時に人類の良心に訴える。人道にそむくこうした行為が、今日文明の時代に許されるものかどうか」と。 International War Crimes Tribunal を提唱したのも、ヴェトナムにおけるこうした非人道的行為の実情を人類に知らしめ、その証拠・証言を提出し、こうした行為を停止させることに貢献したいからである。そして同時に人類の反省を促がしたいからであると。

ともあれこうしてラッセル卿の平和運動は、良識と自由と平和と人道の原則を基調として展開されてきたのである。

この原則に背く行為とその行為を行う国は、どの国であろうと非難されるわけである。ある特定の国だけを非難して、ある特定の国だけは非難しないというのではない。だから米国の行為が非難攻撃されるということは、即ち米国の敵のすべての行為が正しいという意味にはならない。現在米国のヴェトナムにおける行為が、ラッセルのいう良識と自由と平和と人道の原則に背くが故に、それを問題として採り上げているのである。米国の敵にしても、もしこの原則に背く行為があれば、それが問題として採り上げられる折にラッセルによって糾弾されることは当然である。

かつてラッセルは、日本がこの原則に背いたとして日本を批判したことがある。やがて米国が広島、長崎に原爆を落とした時、それを非人道的野蛮行為として米国を非難した。米国だけでなく白人全般の責任であるといった。かつてドイツがこの原則に背いた時、ラッセルはドイツを憎悪した。ナチスを裁くニュールンベルグ法廷を支持した。そのニュールンベルグで、ナチスの罪状を論告した米国が、そのナチスと同じような残虞行為をヴェトナムで行っているが故に、ニュールンベルグ法廷と同じ原則に基づいて米国の戦犯行為が裁かれるべきであると主張するのである。

問題は、ヴェトナムにおける米国の行為が、ラッセルの掲げる原則に背くが故に非難されるのであって、「米国あるいは米国人なるが故に反対」なのではない。したがって「米国の敵は、如何なる行為をしても見過ごされ、米国の敵なるが故に即ち味方である」ということではないのである。

問題はその行為の性質如何による。ラッセルの平和運動の基調である良識と自由と平和と人道の原則に背くかぎり、いかなる国といえども糾弾されるのである。ラッセルの論調を理解するに当っては、その片言隻語にとらわれないで、つねにラッセル平和アピールの原則を見失わず、その真意とその思想の本質を知ろうとする学究的態度こそが、ラッセル研究者の態度であるべきだろうと思う。

ラッセル卿は、その平和アピールに当ってくりかえしくりかえし「・・・・・・の良心に訴える」「人類の良心に訴える」と題して呼びかけておられるし、「自分は・・・・・・としてでなく、哲学者としてでもなく、はたまた英国人としてでもなく、一人の human-being(人間)として human-being に訴えるのである」と叫びつづけておられる。ここにこそラッセル平和アピールの基調が表現されていると思う。(了)