江上照彦「幼い日のバートランド・ラッセルと教育」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第5号(1966年7月刊)pp.12-13.

* 江上照彦は当時、相模女子大学教授、ラッセル協会理事

>

オクスフォードの聖アントニー学寮に滞在中の関嘉彦君(都立大学教授)から絵葉書が到着した。

オクスフォードの聖アントニー学寮に滞在中の関嘉彦君(都立大学教授)から絵葉書が到着した。

その後御無沙汰、一昨日でこちらの講義も無事終了しましたので解放された気持でこれからは旅行をする積りです。咋日ラッセルの生地の Woburn に行ってきました。この絵葉書は彼の育った建物です。その建物や庭の豪壮なことに眼を見張ります。自然動物園やラッセルが1920年代に経営した幼稚園なども見ました。ラッセル協会の方は続いていますか。今月一杯当地にいます。 6月12日

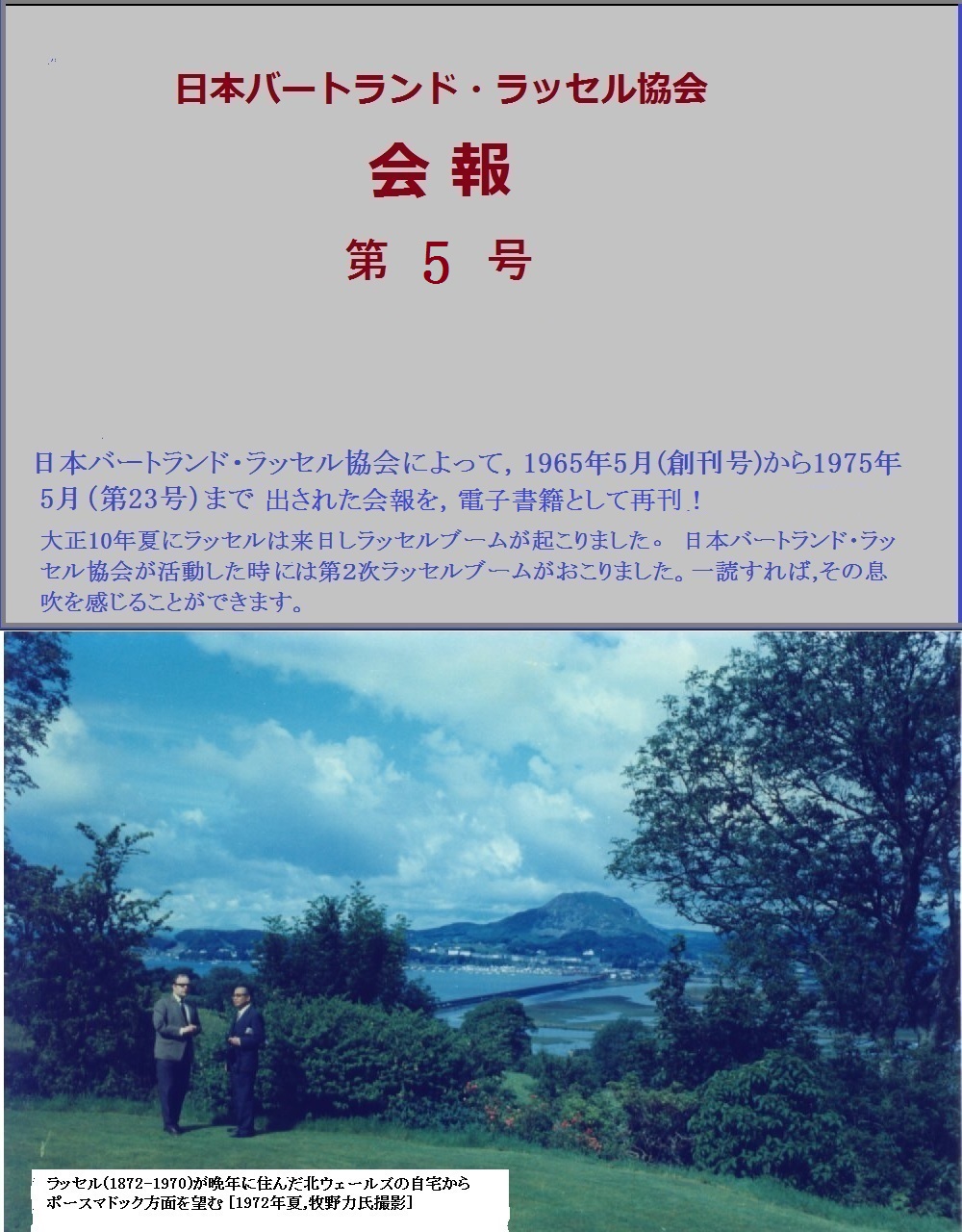

というのが文面である。「ラッセル協会の方は続いていますか」云々には、いささかがっかりしたが、なにせ同君は去年(1965年)の9月から日本を留守にしているのだから、協会のその後の発展ぶりがわからないのも無理はない。案じてくれるだけでもありがたいと思いながら、葉書をひっくり返して表をみると、白雲の浮ぶ青空と鬱蒼(うっそう)とした森を背景にひろびろした緑の芝生、紺青の湖を前景にした三層建ての堂々たる白亜館が描かれている。たとえてみれば、さよう、赤坂離宮くらいに壮大で雅趣に富んだ建物だが、ここが「彼の育った家」というのだから、たしかに「眼を見張」らないではいられない(松下注:これはラッセル家本家のベッドフォード公爵の邸宅(参考:Woburn Abbey)。ラッセルが生まれたのは Wales 南部の Ravenscroft であり、両親没後、4~18歳の間は、ロンドン郊外の Richmond Park 内の Pembroke Lodge で育った。関氏と江上氏のひどい勘違い。) 貴族の暮しぶりとはこんなものかと、あらためて感じ入ったしだいだった。

ところで、ラッセルの貴族育ちというのが、全くの正真正銘で平民の血は一滴も入ってないようで、しかも地位の高い大貴族で、たとえば祖父のジョン・ラッセルは伯爵で大英帝国の宰相だったし、その妻つまり祖母はミント公爵の娘というが如くだ。そのへんの事情は、碧海純一教授訳のアラン・ウッド著『バートランド・ラッセル』にかなりくわしく書いてある。そして、ラッセルのような(かつてのザ・タイムズの文芸付録によると、「合理主義者、不屈の不可知論者、政治科学者、社会学者、オールド・リベラリスト、進歩主義者、天才的で光の閃めくような独創的思想家でもある……」)偉大な天才が、このような環境に生れたということは、「世襲貴族制を弁護しようとする者にとっては、およそ考えられるかぎり最も雄弁な証拠を提供したといえよう」というわけだ。

バートランド・ラッセルはアンバーレー子爵夫妻の次男として生れたが、かれの母の手記によれば、「この子供は、生後わずか三日目に '頭をもたげて、実に精力的に周囲を見まわした'」ということだ。生れて三日目の赤ん坊がこんなに活動するとはいかに母親の言葉とはいえ、どうにも額面通りには受けとりかねるしだいで、これもいってみれば、とかく偉人や天才の誕生にまつわりがちな伝説の一種と考えてよかろう。

さて、バートランド・ラッセルが生れつき恐るべく利発で鋭い頭脳の持主だったことはもちろんである。しかし、頭が鋭いのと、切れ味のよい刃物とは似たようなもので、共に異常であると同時にもろい。バートランドの父のアンバーレー子爵はてんかんと診断され-このてんかんという病気が案外天才と密接につながっていることは、ドストエフスキーのばあいが一つの典型だろうか-そのためでもあるまいが33歳の若さで死んでしまった。その妻と娘(つまりバートランドの母と姉)は、それより一年半ばかり以前にジフテリアにかかって亡くなっていた。それより、ここでもっと注意したいのは、バートランドの父の弟(叔父)であるウィリアムが発狂して死ぬまでなおらなかったことである。このバートランドと叔父との血のつながりから連想されるのは、天才と狂人の差は紙一重とかいうことである。

こうして感受性の強い幼児は両親を失った家庭で育つことになる。生れつきは「陽気で、おもしろい子」で、「この子の顔にはいつもほほえみがたえなかった」と記されているバートランドの性格が、しだいに内気で孤独でいわれのない罪の意識におびえ、やがて青春期に至っては、わずかに数学に対する興味のおかげで自殺から救われた、というような暗いものになってくる。後年、バートランド・ラッセルは「私は生れながらに不幸だった」と書いているが、これは見方によってはたいへんぜいたくな言葉だが、親の無い子の彼が真実そう思ったであろうことも容易に想像できる。

彼の幼少年期の教育は、すべて家庭内で行われた。文字通りの家庭教師、お傭いで住みこみのドイツ人やスイス人の女性が入れかわり立ちかわって、この賢い坊やを教えた。しかし、真にバートランドの魂にまで食い入った教え方をして彼の人格形成の基礎作りをしたのは誰より祖母のジョン・ラッセル夫人、通称「レイデイ・ジョン」だった。彼女はがんらいスコットランド長老教会派の家柄の出なので、ものの見方は清教徒的にきびしかったが、半面すこぶる陽気で冗談を楽しむような心の幅をもっていた。「愉悦こそ人生の大きな宝」という価値観がバートランドに植えつけられたのも、あるいは彼女のこの半面にゆらいするのではあるまいか。

ところで、ますます奇怪なのは、このおばあさんが夫よりはるかに急進的で、アイルランドの自治には大賛成、祖国の帝国主義的進出と戦争には大反対というぐあいで、当時の保守的な貴族たちの胆を冷やした変り者の進歩派だったとのことだが、この点もたしかにバートランドに遺伝している。

彼の合理主義や懐疑主義なぞ、一見矛盾するような複合の源を、誰それの影響なぞと、なおその幼年期の記録の中にさぐることもできるが、それはさて、とにかく、彼の幼少年期の教育が家庭の埒外に出なかったこと、兄のフランク・ラッセルのように家庭教育に遮二無二反抗して寄宿学校に入るようなことはしないでケンブリッジに入るまでは学校とは無縁だったことは注目されてよい(松下注:実際は、ケンブリッジ大学に入学する前に、約1年半ほど寄宿制のクラマー=速成塾に入っている。)

アラン・ウッドは「どんな人間のばあいにも、年少の時代がその人の一生を決定するものだ、という説があるが、何よりラッセルのばあいこそこの説にとって有利な、かつ興味ある証拠と見なされよう」と言っているが、ラッセル自身がかなりこの事実を認めていることは、1937年に自分で書いた「死亡記事」の中の次のような文句からもうかがわれる。

「……彼の第一次世界大戦中のエクセントリックな態度は、均衡のとれた判断の欠如を示すもので、これがその後ますます彼の著作を毒するに至ったのである。たぶん、これは、少なくとも部分的には、彼がパブリック・スクール教育の恩典に浴しないで、18歳になってケンブリッジのトリニティー・コレッジに入るまで家庭でチューターの教えを受けていた事実によるものであろう。・・・」(注:これは半ば冗談で書いている。)

つまり、第一次大戦当時の彼の反戦・平和主義活動をアンバランスだったといい、それを家庭教師の手で教育されたせいにしているのだが、これを読んで、「……思いもよらないことを聞くものかな」と思われたのが長谷川如是閑先生で、「というのは、私はイギリスの自由主義や実証主義や功利主義は、その時代の中堅のイギリス人が、国家教育をうけないで、子供のうちから家庭の教育と国家から独立している大学の教育をうけて社会に出たことに大きい動因があると考えていたからである」と書いておられる。(注:英国文化の良き理解者である長谷川如是閑も、英国式というよりラッセル流のユーモアを充分理解できなかったのか。)

生前に「死亡記事」を書いて発表すること自体が風変りなことはもちろん、その書きっぷりもいささか奇をてらったような調子なので、果してラッセルが自分のかつての良心的参戦拒否者としての活動を、「エクセントリック」であり「均衡のとれた判断の欠如を示すもの」と心底から考えていたかどうかは疑問だと思うのだが、それはともかく、そのような活動をもたらした彼の個性の自由かつ強烈な独自性はじめいろんなすぐれた才能をはぐくんだのが家庭だったことは間違いない。そして、それが、先に書いたような意味で、ラッセルの「一生を決定するもの」だったとまでは言わないまでも反面かりに幼い彼が窮屈な学校制度の枠と型の中で教育されたとして、果して現在のラッセルができあがったであろうかというと、これはかなり疑わしい。と、こんなふうに言うのも、実は、英国というよりまず目前のわが国の小・中学校から商等学校、大学までの教育制度というのが、選抜方法からカリキュラムからテスト方式その他まで何もかもが余りにも画一的、機械的、平均的であるために、とてもこれではユニークな個性や能力が育ちそうもなく見えるからである。つまり、たとえば一流大学に入学するためには数学、外国語、国語などいろんな科目に平均してむらなく点の取れるように教育されることが必要なわけで、個性的能力や特長をのばすようなやり方は不得策というよりむしろタブーになるだろう。現代社会では、あらゆる人間が似たり寄ったりになる、すなわち社会学者の言葉をかりると"原子化"されてゆくというのだが、それについては、こんな教育の仕組みも大きな要因になっているのではなかろうか。

さて、もちろん、われわれ庶民がラッセルの幼少年時代のような家庭教育にあやかろうとしても、それはどだい無理なことだが、といって大規模工場で規格製品を作るような今の学校教育をこのまま是認してよいとも思われない。いろんな種類の個性の芽が存分に伸びて、さまざまな色に開花してこそ、人間というものがおもしろくもあり味もあり、ひいて人間社会に芸術や文化のたのしいいろどりも増すに違いないからである。少年ラッセルの育ち方をのぞいているうちに、ついつい話がこんなふうに脱線してしまった。(了)