碧海純一「アラン・ウッドの『バートランド・ラッセル伝』を読んで」

* 出典:(みすず書房版)「バートランド・ラッセル著作集・月報」より(第12回配本付録)

* 碧海純(あおみ じゅんいち、1924年6月27日~2013年7月18日):執筆当時、東大法学部教授、ラッセル協会常任理事

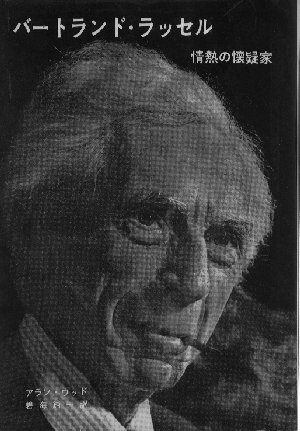

ここで私が紹介したいのはアラン・ウッド著『バートランド・ラッセル-情熱的懐疑家-』(Alan Wood, Bertrand Russell; a passionate sceptic, 1958)という書物である。このごろはめったに徹夜などしたことのない私も、この本を手にして読みはじめたらどうしてもやめられず、ついに一晩寝ずに読破してしまった。これを読みながらふと思い出したのは、むかし断片的に読んだボズウェルの「サミュエル・ジョンソン伝」である。アラン・ウッドという人についてくわしいことはわからないが、巻末の解説によると、オーストラリヤ生れで、オックスフォード大学に学び、卒業後またオックスフォードにもどってラッセル研究に専念した人だという。かれは、惜しいことに、この本を書き上げると間もなく四十三歳の若さで亡くなったが、この作品から判断すると、非常に鋭敏な観察力と人間的なものへの深い共感とを兼備した人物だったらしい。ウッドのラッセルに対する関係はジェームズ・ボズウェルのサミュエル・ジョンソンに対する関係のようなものだったと推測される。人間的魅力という点では、ジョンソンとラッセルとは伯仲しようが、その国際的(そしておそらく歴史的)重要性という点では、文句なしにラッセルの方が上であろう。その意味で、ウッドが死の直前にこの伝記を完成しえたことは(勿論、御本尊のラッセルがまだカクシャクとしているのだからかれの伝記が「完成」するというのもおかしいが)不幸中の幸いだった。この本は、専門家むきのかたいものではなく、むしろ、ラッセルという人間に興味をもつ一般読者のために書かれており、かれの哲学上の業績についても興味ある解説がおりこまれてはいるが、全体として肩のこらない書物である。

ここで私が紹介したいのはアラン・ウッド著『バートランド・ラッセル-情熱的懐疑家-』(Alan Wood, Bertrand Russell; a passionate sceptic, 1958)という書物である。このごろはめったに徹夜などしたことのない私も、この本を手にして読みはじめたらどうしてもやめられず、ついに一晩寝ずに読破してしまった。これを読みながらふと思い出したのは、むかし断片的に読んだボズウェルの「サミュエル・ジョンソン伝」である。アラン・ウッドという人についてくわしいことはわからないが、巻末の解説によると、オーストラリヤ生れで、オックスフォード大学に学び、卒業後またオックスフォードにもどってラッセル研究に専念した人だという。かれは、惜しいことに、この本を書き上げると間もなく四十三歳の若さで亡くなったが、この作品から判断すると、非常に鋭敏な観察力と人間的なものへの深い共感とを兼備した人物だったらしい。ウッドのラッセルに対する関係はジェームズ・ボズウェルのサミュエル・ジョンソンに対する関係のようなものだったと推測される。人間的魅力という点では、ジョンソンとラッセルとは伯仲しようが、その国際的(そしておそらく歴史的)重要性という点では、文句なしにラッセルの方が上であろう。その意味で、ウッドが死の直前にこの伝記を完成しえたことは(勿論、御本尊のラッセルがまだカクシャクとしているのだからかれの伝記が「完成」するというのもおかしいが)不幸中の幸いだった。この本は、専門家むきのかたいものではなく、むしろ、ラッセルという人間に興味をもつ一般読者のために書かれており、かれの哲学上の業績についても興味ある解説がおりこまれてはいるが、全体として肩のこらない書物である。

ウッドは、しかし、単なるジャーナリストではなく、一見さりげない叙述の行間にも、ラッセル哲学に対するかれの深い理解は随所にきらめいている。ウッドは、この本と平行して、「ラッセルの哲学その形成過程の研究」(Russell's philosophy; a study of its development)と題する専門的な著述を書きはじめていたが、ごくはじめの部分の草稿をのこしただけで他界した。この草稿は、未完のままで、ラッセル自身の最近著『私の哲学の形成過程』(My Philosophical Development, 1959)の巻末に収録されている。

ウッドのラッセル伝は、すべてのすぐれた伝記がそうであるように、単にひとりの偉大な人物の形成過程をいきいきと再現しているだけでなく、同時に、かれをとりまく多彩な人間的・社会的背景を実にあざやかな筆致でえがき出している。ヴィクトリヤ後期から現代にいたる一世紀ちかい時期に、ラッセル家のひとびと、A.N.ホワイトヘッド、G.B.ショー、ウェブ夫妻、リトン・ストレイチー、トレヴェリアン兄弟、L.ヴィトゲンシュタイン、J.M.ケインズ、G.E.ムーアなどの織りなす人間模様は、哲学や社会思想史に興味をもつ読者にとって、ときに思いがけない新鮮さをもって迫ってくる。ラッセルの『自伝的回想』(Portraits from Memory and Other Essays, 1956〉もこの時代、これらの人々について興味あるスケッチを与えてくれるが、ここではすべてがラッセル自身のパースペクティヴのなかで展開されているだけでなく、ラッセルは自分自身について語るとき、イギリス人特有の控え目な表現にふけるくせがある。(勿論、これらの特徴はそれ自体『自伝的回想』の魅力の要素なのだが。)それに対し、ウッドの書物では、一定の距離をおいた聡明な伝記作家のナレーションの形で一切がはこんで行くところに、『自伝的回想』とはちがった持味がある。では、このラッセル伝を読んで特に印象に残ったことのごく一端を思いつくままに記してみよう。

どんなにラッセルを毛ぎらいする人でも、英語を一人前に読みこなす力と一応の哲学的素養とをもつかぎり、否応なしに認めざるをえないのは、かれの異常な知的能力であろう。

モーツァルトやトスカニーニの音楽的記憶力や構成力についてはほとんど信じがたいような伝説が流布しているが、それに似たようた話はラッセルのばあいにも少なくない。あるとき、ウッドは、エドモン・ゴブロというあまり有名でないフランスの学者の本についてラッセルが二十六歳のとき(一八九八年)雑誌「マインド」に寄せた書評の一部を読んできかせたところ、当時八十三歳だったラッセルは即座に引用のあやまりを指摘し、四、五行にわたるそのバラグラフを一字一句ちがえずに暗誦したという。これは単に記憶力の問題だとはいえ、ラッセルの全著述が二千万'語'(一べージ四〇〇語として実に五万ぺ一ジに相当する)に及ぶことを思い合わせると、本当におどろくべきことである。また、ラッセルは若いときから実に奇妙な思索方法を発明してそれを活用していた。これはウッドによれば「無意識作用の意識的利用」ともいうべきもので、何かむずかしい哲学や論理学などの問題にぶつかると、ラッセルはまず数時間または数日間その問題のことを一生けんめい考えつめた上で、自分の心に「地下工作をやるように命令する」のだそうである。そうして、何かほかのしごとをやって何ケ月もたってから、前の問題を意識的にもう一度とりあげてみる。すると、いつの間にかもう解答ができてしまっていることがよくあるというのである。この妙案の発見によって、ラッセルは、ひとつの難問にこだわって時間をついやすことから解放され、多方面にわたる仕事とを能率よくさばくことができるようになったという。ウッドは、また、ラッセルが心理学でいう「聴覚型」の思索家の一例であることを指摘する。かれはあまり画が得意でなく、「私が牛を描こうとするといつも馬みたいになってしまう。」と述懐しているが、音に対しては敏感な耳をもっているらしい。ラッセル自身、『私の哲学の形成過程』のなかで、シェリーの詩を特に好んだことを記しているが、シェリーがエドマンド・スペンサーやスウィンバーンなど、ともにイギリスの最も音楽的な詩人であることを考えると、ラッセルが聴覚型に属するというウッドの見解も十分に肯定できる。

それから、これも私の推測にすぎないが、ラッセルの文体のひとつの特色は声を出して読むに適しているということにあるのではなかろうか。マックス・ヴェーバーやシュンペーターなどの文章はとても朗読にたえないであろう。

ラッセルの著述は、たとえそれが数学基礎論のようなテーマに関するものであっても、かならずといってよいほどウィットにとんでいる。実際ラッセルの冗談をとめようとしたら、かれを殺す以外に方法はない-いや、たとえ殺されても、死ぬまぎわまでジョークをとばすであろう。ウッドによれぱ、ラッセルは北京大学にいたころ(一九二〇年ごろ)ひどい肺炎にかかり、数週間にわたって何度か生死の境を彷徨した。人のまさに死なんとするやその言やよし、というのがわれわれの常識だが、ラッセルはそんな東洋流の感傷には頓着なく、病床に呻吟しながらも口だけは達者で、人の顔さえ見ればからかっていたらしい。かれを診てくれたある医者は、あとでラッセルに非難の意をこめてこう言ったという。「あなたは口がきけないほど弱っているあいだは本当の哲学者らしく振る舞っていたが、少しでも元気が出るともう冗談をとばしていましたね。」

こんなことばかり書くと、ラッセルという人は何か不謹慎で誠意のない人物だと思われるかも知れないが、これは大変な誤解である。ウッドは、ラッセルの社会思想の根底にあるものが結局人間への「愛」-しかも、キリスト教でいう「愛」にきわめてちかいもの-にほかならぬことをかれの本のなかで雄弁に示している。ラッセルは史上最大の懐疑家のひとりだが、決して無責任でシニカルな懐疑家ではなく、人間への愛と人類の将来の可能性への希望によって八十八歳の生涯を生きとおし、今日でも青年のような熱情をもって思索し、行動している「情熱的懐疑家(Passionate sceptic)」なのである。(1960年2月20日)