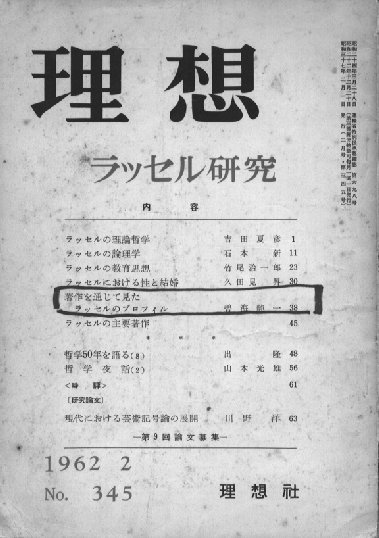

久田見昇「バートランド・ラッセルにおける性と結婚」(『理想』1962年2月号、pp.30-37)

* 久田見氏(評論家)のこの論文は、ラッセルの意見・考え方と久田見氏の意見が混在して書かれているところがあるため、注意して読む必要があります。久田見氏の書かれている内容は大筋においてまちがっていないと思われますが、「性と結婚」のような問題はどうしても個人的な思いこみや偏見が入り込みやすく、かってな解釈をしがちです。是非、ラッセルの『結婚論』を読まれることをおすすめします。

岩波文庫に安藤貞雄訳のものがありますが、ラッセルのホームページの次のページにも松下訳(全訳)を対訳にして掲載してあります。

https://russell-j.com/beginner/KEKKON.HTM(松下)

ラッセルは、かれの著書『結婚と道徳』(Marriage and Morals, 1929)のなかで、「現代生活のなかでは、3つのおもな理性外活動がある。すなわち、宗教、戦争、愛である。これらのすべては理性外的なものだが、しかし、愛は反理性的なものではない・・・」とのべている。

ラッセルは、かれの著書『結婚と道徳』(Marriage and Morals, 1929)のなかで、「現代生活のなかでは、3つのおもな理性外活動がある。すなわち、宗教、戦争、愛である。これらのすべては理性外的なものだが、しかし、愛は反理性的なものではない・・・」とのべている。

じぶんの(理論)哲学の領域を、論理的に処理できる問題だけに限定し、それ以外の、論理をこえた諸問題とは、きっぱりと手を切った、数学者、もしくは、数理哲学者ラッセルが、なお、市民として、あるいは、イギリスの知性を代表するインテリゲンチャの一人として、政治、宗教、歴史、道徳の諸問題についてふれるとき、多くは、理性外的活動にたいして、否定的な姿勢をとりつづけてきた。さきにあげた、3つの理性外活動のうち、最初の「宗教」にたいして、かれは一貫してミリッタントな批判をなげつづけてきた。また2番目の「戦争」にたいしては、80余歳の高齢に達したこんにち、なお、かくしゃくとして、イギリスの平和運動の先頭にたっていることは、すでに周知のとおりであるる。しかし、3番目の「愛」にかんしてだけは、かなり事情がことなってくる。明晰さと、論理性を信条にして出発したラッセルが、社会問題に興味をもち、具体的な人間活動の問題をあつかってゆくうちに、とにかく、理性外的な活動の一つである愛の意味と、積極性を高く評価し、ひろい上げてゆこうとしたのである。その態度は、ある意味で、ラッセルの出発点になった、明晰な純粋理論の限界点に、はっきりと一線をひいておこうとする、謙譲な動機によってうらづけられているとも、解釈できるのではなかろうか。ふつう、ラッッセルの仕事には、出発点になった、きわめて抽象的な純粋理論の一系列と、具体的であいまいな人間活動をとりあつかった、社会哲学にかんする系列とが区別され、きりはなされて理解されることが多い。そして、前者が哲学者ラッセルのほんとうの仕事で、後者は、インテリゲンチャ、ラッセルの「良識にもとづく意見」として、仕事以外の、たんなる常識的なエッセイとして受けとられている傾向がつよい。それは、一面では、彼自身が、しばしば、先の系列こそが自分の本命で、あとの系列は、たんなる補足的な「節度と妥協」の産物にすぎないという意味のことを、言明しているせいでもあるのだ。がしかし、この弁明は、ラッセル独得の謙譲さ?からでた一種の自己弁護であって、かれの本心は、やはり、2つの系列の仕事を相対しながら、総合的な視点からの哲学的評価を、世に問いたいのではなかろうか。したがって、『結婚と道徳』(Marriage and Morals, 1929)のなかで、かれが'未来の愛'についてのべるとき、その口調はきわめて情熱的であり、その視覚はきわめて革新的で、常識とはほど遠い、はば広い視点をそなえている。この書物の初版が1929(昭和4年)、30年以上を経過したこんにち、なお新しい、そして、未だに解決されていない数多くの問題を提出し、主張しているのである。そもそも、いわゆる哲学といわれるものの入口は、人生にかんする諸問題であり、われわれがそうした問題に最初にぶつかるのが、宗教と愛にかんする活動のなかである。とくに愛は、肉体的な性のめざめとともに、だれでもが一度は、思いなやんだ経験をもっている。そして、青年時代のいわゆる思想的関心というものも、こうした問題をきっかけにして、徐々に眼をひらかれてゆくことが多い。したがって、性の問題は、ある意味では、人間の精神活動や、文明をつくりだす根本のエネルギーであり、性の問題を論じることは、それらをささえる基本的な姿勢の可否を問うことにもなるのではなかろうか。

ラッセルが、かれの著書『結婚と道徳』のなかであつかった問題も、その意味で、たんなる性と、愛と、結婚にかんする考察にはとどまっていない。むしろ、それらの問題を論じることによって、より、巾広い、文明批評の視点を提出しえたということが、一つの特徴ではなかろうか。その意味で、まず、ラッセルにおける「性」の位置づけとその意味から考えてゆこう。

1.ラッセルにおける性の位置と意味

(1)愛と性の位置づけ

愛は人生のなかで、もっとも高い価値をもつものだと、極限はできないにしても、なおかつ、もっとも重要な部分を占めるものであることだけはまちがいないと、ラッセルは主張する。その第一の意味は、「人生の大部分をつうじて、たいていの男女が苦しむ、孤独というものからぬけだすおもな手段であるからだ。」 たいていの人間の中には、つめたい世間と群衆の残虐さにたいする、ねぶかい恐怖心が、かくされた復讐心、しっとの感情といったものが、黒いコムプレックスとしてうずまいている。そして、一方には愛情へのあこがれをもっている。そして、この黒いコムプレックスの芽をおしつぶし、安定した情緒でつつみこむためには、エゴのあつい壁をとりのぞき、2人の男女がとけあって、1つのあたらしいパーソナリティーをつくりあげることが必要である。それを可能にするもの、それは人間の全存在、いいかえれば、肉体と、それとまったくおなじように精神とが性関係のなかに入りこんでいる「情熱的な愛情」の媒介によってのみである。したがって「情熱的な愛情」は、他人と協力して生物学的な目的を達成するという、人間活動の第一歩であり、円満な精神と、寛容な社会の基盤となる情緒である。しかるに、従来、この「情熱的な愛情」は私的な事象として、社会学者からはほとんど無視されてきた。わずかに精神分析学派の人達によって、それも、一方的な側面だけを拡大した解明が試みられてきたにすぎない。資本主義機構や、社会体制のひずみが拡大し、大衆社会現象が支配的になって、国際的ファナティシズムの緊張がたかまってゆくという、こんにちのもっとも大きな問題も、この一番ささいな、私事に属する「情熱的な愛情」の次元にまでもぐりこまなくては、その根本的解明は不可能である。「したがって、情熱的な愛に正当な位置をあたえるということは、社会学者の関心を向けねばならぬ(今日の)課題である。」とラッセルは主張する。

そこで、この自然で、生物学的な目的をもつ、「情熱的な愛情」をはばむ要素を3つあげ、その原因と経過を分析することによって、あたらしい愛情のありかたをさぐろうとする。1つは、宗教、とくにキリスト教倫理のなかにある禁欲主義的な発想である。それは、二千年近くもの間にわたって、ヨーロッパの人達のなかに'性の偏見'をうえつけ、文明のゆがみを生ぜしめた、因習的な伝統精神である。しかし、20世紀の現在、恋(愛)にたいして、いま一つの、宗教よりも一層手ごわい敵が生れてきた。それは「仕事と経済的成功の信条というしろもの」である。男の価値基準と女性の価値基準とがくいちがっているという現代体制のなかの悲劇は、正しい意味での人格的結合というものを不可能にしている、しかし、それは体制のせいだけではない。それは、同じように「情熱的な愛情」をはばんでいる。第3の要素、すなわち、馬鹿げた人格礼賛思想の伝統のためでもある。これは、部分的にはプロテスタンティズムから、また他の一部はローマン主義運動から由来するものだが、「個性というものを傷つけないで、もとのままのかたちで保存したい」という、近代人の心理的コムプレックスが、かえって、個性の豊かなみのりをさまたげ、現代社会の競争意識を激化させている。むしろ、これは、現代恐怖症とでもよべる、心理障害の一種である。愛は本来、もっと自然で健康、そしてこだわらぬ性質のものであったはずだ。それをゆがめた社会的原因を、さきにあけた3つの要素にしたがって考えてみよう。

(2)性を歪めたたもの-その歴史的考察-

原始的な農業社会なかで信じられている宗教の多くが、性行為と密接なつながりをもっていることは、すでに人類学的研究の成果として、周知の知識となっている。そこでは、性行為は聖なるものとされ、健全でおおらかな祝福の対象である。その時代は、性行為を禁止、または制限する、いかなる習償も拒否された。ところが、家父長制社会が成立すると同時に、妻の貞操が強く要求され、あわせて、性の倫理というものが定着しはじめたということも、ほぼ、定説となっている。しかし、そうした空気のなかで、何故、性にたいする禁欲主義的な発想がめばえたのか。ラッセルは、それを、家父長制社会のなかで芽生えた「性的疲労」と、「性的恐怖」が原因だと考える。そして、「性的疲労は文明によって導入された現象である。」という。まず、家父長制社会は、性における男性の優位をもたらした。過度の性行為と、無制限の求愛は、性的疲労をもたらす。しかも、家父長制社会での支配者は、多く、そうした疲労期に達した老人であり、若い情熱的な青年達に、すくなからぬ嫉妬の感情をもっている。ひとたび、その感情が生じると、それがたとえ微細なものであろうとも、嫌悪感と二重のコムプレックスになって、性行為はいまわしいものと映り、性への欲望はけがらわしきものになる。このように、嫉妬と性的疲労が結合すると、セックスにたいする否定的情熱というものは、異常に強大となり、一つのムードは、他のムードをよびおこし、放縦で広汎な禁欲主義というものを生みだしていったのではなかろうか。もちろん、初期の禁欲主義の芽も、まだ、人々が勇壮活溌で、生きとし生けるもののよろこびが満ちあふれて、人生が愉快にみえた時代には、それほどの弊害を生みださなかった。ところが、社会的な勢力関係が均衡をたもち、体制が安定して、この世のみな、ものだるく、憂鬱にみえるとき、人々は、魂のなぐさめを未来の生活でおぎない、現世の喜びをあきらめようとする。ちょうど、そのころ台頭してきたキリスト教は、とうぜん、禁欲的な発想と、それにともなう戒律を背負って登場してきたのである。そして「後世の勇壮活溌な入々は、この病的な、あらゆる生物学的な価値センスや、永遠にかわらぬ人間の生活感覚を喪失してしまった、疲労した、そして幻滅的な老人どもの人生に、自分の生活をあわせるためにきゅうきゅうとし、せっかくもって生れてきた若々しいみずからの全力を、老人の規準にあわせるために使い果たさねばならなかった」のだと激しくキリスト教を非難している。

さらに、ラッセルは追い打ちをかけて、キリスト教倫理の中にある、結婚観の矛盾を鋭くついてゆく。すなわち、カトリックの信仰の中では、結婚はサクラメント(聖礼)として神聖化され、その代りに密通を大罪と規定する。しかし、初期のキリスト教では、密通はもとより、あらゆる性交渉はすべて罪悪であった。ただ、どうしても性行為をがまんできない人達のために、やむをえず、結婚という次善的な手段で、黙認したにすぎない。そのことは、コリント前書5章の1、パウロのことばとして「ほんとうは、お前たちみんなが、私のようになってほしい。…しかし、もし、それがでぎないなら、はやく結婚しろ、結婚することは、情欲をもやすよりはよいことだ」と明記されている。だから、結婚は聖礼で、密通は大罪であるという、価値基準は根拠のないもので、ただ、あまりにも低級なキリスト教の結婚観を、埋めあわせるために、彼女の(?)僧侶達が考えだした便法にすぎない。

しかし、こうして歪められた神学的伝統の上で育ってきた性の偏見も、美術(芸術?)的な場では、一つの実りをもたらした。性を不潔でけがらわしいものと考えているかぎり、愛の概念を美化し、それに品位を与えることができない。しかし、中世の騎士達は、ひじょうに活溌な人種であり、それに、なによりも、教会の圧力にたいして、あるていどの自由を確保していた。かれらは、性はほんらい不純なものであるという、教会の偏見に影響されていたため、女性(松下注:女性一般ではなく、「高貴な」身分の女性を指していると思われる。)を、高値の花と考えることによって、直接的な性の欲求とは別のところで、婦人にたいする詩的感情をうみだしていった。それが中世の恋愛詩と、ロマンチック・ラヴを開花させた原動力である。この地盤が、ルネッサンスのすばらしい成果を生みだしたのであり、近代的、人格主義の情緒を準備したものである。最高の恋愛詩というものは「因習と自由とのあいだにある微妙なバランスのうえになりたつものであり、」この中世的な芸術理念を生みだした経験が、現代の私達の時代にも、なお、一つの遺産として生かされうる積極性をもっていると、私は思う。

しかし、あまりにも詩的で観念的なロマンチック・ラヴは、しばしば、現実の結婚生活の中では、大きな破綻にぶつかる。そこに、現代の「愛と性」の問題点があるのだろう。

2.20世紀の「性」-その意味の変貌-

家父長制社会の権力と、宗教的権威によって、極端なまでに歪められてしまった性は、のちに聖礼としての結婚-家族という社会的機能のなかでのみ公認され、性の概念が修正された。しかし、こどもを生むための性関係という、今までのありかたは、性の自然なありかたを歪めた社会的権威によって、黙認され、指導されたありかたであって、ぜったいに性本来の姿とはちがうものである。それは、性を歪めた社会的権威と妥協し、その社会に癒着した性の方向にすぎない。このような伝統的性の存在形態をおびやかす要素として、ラッセルは2つのものをあげている。1つは、神学的権威の失墜であり、2つは、避妊方法の発見である。特に、後者(避妊方法の発見)は、子どもを生むという性の機能と、性そのものの与える喜びとを、比較的区別しやすくしたという意味で、性倫理に、画期的な進歩をもたらした。そして、このような性倫理の改善に拍車をかけたものは、女性解放運動であり、この運動は、人格の礼讃をさけんだロマン主義運動からでてきたものである。しかし、そこに問題がないわけではない。性の喜びは、愛を媒介にしてはじめて完成されるものであるけれども、性の与える単なる快楽は、本来同質的なものにすぎない。社会のなかに癒着した性を解放して、そのなかに人問的な価値をみいだそうとして出発した運動が、いかなる性への束縛にも反撥し、性関係の放縦な情熱を弄ぶという空気を生みだし、かえって、性を物質的・同質的な快楽に堕しめるという、一つの皮肉な現象を生みだしてしまった。その原因の1つは、夫婦という、家族関係を前提にした性関係のみを公認して、その枠のなかで性を解放しようとした、初期女性運動家達の中途半端さにあったのではなかろうか。性関係が、家庭の中にとじこめられる以上、性関係の対象をえらぶということは、1つの投機的性格をもたざるをえない。しかも、なお、男性が経済的優位を保っている現在の体制のもとでは、女性の性的魅力が、なんらかのかたちの経済的価値におきかえられる傾向をもつ。妻といえども、その例外ではないが、とくに売春婦という存在は、結婚以外の性関係を否定する現在の社会道徳が生みだした最大の欠陥であり、性を汚し、恥かしめる結果になる。そこで、ラッセルは、結婚以外の性関係を認めるよう、かなり強く主張している、ただ、結婚以外の性関係は、従来の伝統的な性倫理や、家族モラルを破る現象として強調されてはいるが、社会的には、意味をもたない、単なる私事に属することだと評価する。性関係は、子どもを生み、家族を形成するという前提をもつとき、はじめて価値をもつ、ただ、その関係が唯一絶対のもので、他を否認するキリスト教的な視野の狭さを攻撃するにすぎない。結婚外の性関係をも認めるという寛容さの中に、新しい家族倫理が形成されるという、いかにもラッセルらしい、イギリス貴族の伝統をうけついだ発想である。しかし、またこの点が、血統をひそかに誇りとするラッセルと、むしろ、そうしたものへの反撥を思想のエネルギーにしてきた私達の世代の性倫理とが、意見を異にする出発点でもあるのだ。(松下注:「イギリス貴族の伝統をうけついだ発想」「血統をひそかに誇りとするラッセル」といったレッテル貼りは、ラッセル思想の理解を阻害する危険性がある。久田見氏も何かを「ひそかに誇り」にしていると思われるが、「貴族制」のような制度を肯定することと貴族である先祖の業績を誇りにすることとは同じではない。ラッセルは貴族制度は廃止した方がよいといろいろなところで言っているが、先祖のなかには国王に反逆して処刑された者もおり、そういった先祖に対し誇りを持っていると言っているとしても、'ラッセルが貴族であることに誇りを持っている'と決め付けるのはフェアではない。)

ラッセルによれば、性関係は、子どもを前提にしたとき、はじめて、真の意味での人間的価値を獲得するという。しかし、結婚、又は子どもという契機は、人間的価値を生みだす原因ではない。(松下注:著者は、法的制度としての「結婚」の意味合い、即ちラッセルの真意をとらえそこなっていると思われる。)それは、性関係のなかで発見された人間的価値を保証する、せいぜい客観的条件にすぎないものではなかろうか。性の解放という発想は、社会の中に癒着した性の方向を解きほぐし、性関係のなかにしみこんでいる社会的偏見、非人間的な要素を洗いおとすということであった。それは、カトリックの僧侶に、水をかけてもらったり、公認の夫婦というパスポートを手に入れたりしなくとも、なおかつ、存在する人間的価値を、2人の男女の性の喜びの中に発見しようとする試みであったはずだ。それは、社会や文明とは切れた地点で、自然な、素朴な美しさをもつ生物的よろこびそのものの中に、人間的な清潔さを与えようとしたのである。人間的価値は、社会とのつながりのなかで考えらるべきものではない。人間的価値は、人間が、どの程度までみずからの主人公たりうるかによってきめられるものであり、社会や文明は、その為に生みだされてきた副産物にすぎない。したがって、性関係という、もっともプリミティヴな人間関係の中だけで価値をみいだそうとすることの方が、より人問的なはずだ。ただ、人間がみずからの主人公であるということは、人間関係のなかでは、一人一人の個人を異質のものとして、他ととりかえることのできぬ存在として、認め合うことである。完成された性の喜びというものは、そうした人間関係の中でのみ得られるものだと思うが、しかし、不安定な情緒をつねにはらんでいる。そこで、2人だけの間で発見された人間的価値を保証するために、結婚とか、子どもという、より巾広い人間関係としての、家族の意味がとわれてくるのだろう。しかし、私は、家族という、社会集団の存在意義は、あくまでも、純粋な意味での人間的価値をもつ性関係の、妥協として、人間性を保証する一つの客観的条件としてのみ、認めざるをえない。そして、この前提をさしはさむならば、ラッセルの主張する、現代家族の存在意義に、全面的な賛意を表してもよい。

3.家族はどこへゆくのか

ラッセルは、文明がすすむにつれて、家族の力は衰微してゆき、やがては、消えてなくなるかも知れないと予言する。家族の力を弱めた経済的な原因の1つは、商工業の発達による人口流動であり、2つは、産業革命である。産業革命以後、息子達は、学校教育をうけて成人すると、すぐに父親の家をとびだして独立するようになった。そのことは、従来のように、子宝という概念がくずれて、かえって、子供は、親の経済的負担に変化する。そのころから避妊器具が発明され、性倫理の変質が生じてきたのだとラッセルは考える。「現代の家族の地位というものは、国家によって、その維持と強化がなされたにもかかわらず、だんだんと弱められてきた。」そして、今では、家族の唯一の存在理由のように考えられている、子供を育てる父親の義務というものすら、徐々に、国家権力によって代行されつつある。義務教育制度の完備は、教育費を父親の負担からのぞき、種々の社会保障制度は、つぎつぎと父親の経済的存在理由をとりあげてゆく。父親と接触するよりも、はるかに多くの時間を学校ですごしている現在の子ども達は、教育の方法や内容まで、ほとんど父親の影響なしに教えこまれてゆく。将来、国家権力がより強化されたあかつきには、赤ん坊の時代から、成人するまで一切の負担と責任を国家が引き受けるようになるかも知れない。その芽は、すでに家族手当や、出産給費の形で部分的には実現されている。そうなれば、父親は子ども生む(生ませる)という以外、何の存在理由もなくなり、誰の子供であるということを区別する必要性すらなくなるかも知れない。そして、ラッセルは、こうした傾向にかなり強い不安を表明している。第1は、子どもにたいする影響である。子供にとって両親の愛情は不可久なものであり、マスプロ化され、官僚的に処理され、施設は、子どもの人間的情緒をそこなうだろう。さらにおそるべきことは、個々の父親から独立して、画一的に植えこまれる国家主義者の世界観である。さらに、両親の愛情は、子どもにとって、自分だけが愛されているという安心感を与え、のびのびと知識を伸すのに必要な条件である。一方、両親にとっても、子供への愛情は「完全に平凡な男女にたいしてある方法での無欲な行為というものをひきおこさせる」原因として、大切な意義をもっている。もし、子どもを育てるという父親の機能が、まったく停止されるなら、人々は今よりももっと味気なくなり、性愛とおなじくらいに大切な家庭の情緒を、生活の中から失ってしまう。それは「ひとびとを非活動的にし、おそらく仕事からはやく引退させる原因となるだろう。歴史への関心と歴史的伝統意識をへらしてしまうだろう。しかし、ラッセルは、こうした家族の衰退現象をおしとどめるために、何々をすべきだとは言わない。ただ、そのように極端な形での国家主義形態は生まれないだろうという期待を前提にして、家族の存在意義を強調し、円満な情緒をもった子どもを育てるための、性倫理や、夫婦のありかたを主張するにすぎない。子どもの性格の歪みは、多くは両親の愛情のあり方に関係しており、その両親のアンバランスな愛情は、大部分が、夫婦の性関係の歪みからくることは確かである。そして、ラッセルは、そうした夫婦の不調和は、大部分が、従来の性倫理の欠陥から生じてきたものであるという。性を汚らわしいものとみるコムプレックス。そこから生じたロマンチック・ラヴの感情と現実的な結婚生活との矛盾。そうしたものから脱け出す方法は、もっと性の問題を身近かな、生活の中に生きている情緒として、公的、科学的に取り扱う習慣が必要だと主張するのだ。

しかし、仮りに、国家の児童養育施設が完備し、両親の愛情に代りうる完全な保護者が配属されても、なおかつ、子ども(の養育の全て)を国家の手に委ねてはならない。家族の存在意義というものがありうるはずである。子どもを育てるために、両親の愛情が必要なのではなくて、夫婦の人間的愛情を保証する条件として、附随的に子どもが生まれてきたのである。血のつながりは絶対的な人間関係のきずなである。親子は、とりかえることのできぬ肉体的つながりをもった人間関係である。そして、家族は、親子関係をばいかいにして、純粋に異質的な人間関係をむすびうる、唯一の社会形態である。もちろん、これは、へーゲル流にいえば、本能を基盤にもつ実体社会にすぎない。しかし、なにも、悟性や理性を媒介にして、より高次の市民社会、国家に止揚される過程社会では断じてないはずだ。実体社会としての家族に理性をあたえうるものは、むしろ、より本能的でプリミティヴな、性関係との緊張対立のダイナミズムではなかろうか。子供という、新しい社会集団へのきっかけは、性的結合という、人間関係の副産物として生みだされたものである。それは、ある程度の安定性をもった人間的結合を前提にして、はじめて生みだされたものだが、逆に、子どもという契機は、みずからを生みだした人間的情熱を否定する要素をもっている。いいかえれば、家族的な愛情は、ある意味で、性の情熱を自己禁欲するところに生じる。したがって、家族のなかで発見できる人間的価値というものは、安定性のあるものだが、情熱的な性関係のなかで発見しようとした人間的価値とは、ある程度情緒的な対立関係をもった、異る次元のものである。性と家族は、対立することによって、それぞれのもつ愛情の人間的価値を確かめうるのではなかろうか。

ラッセルは、円満な性関係は、円満な家族的情緒を保証し、円満な家族の情緒は、寛容な社会のムードをつくるという。そして、そのこと自体に間違いはないのだが、円満な性関係、家族、社会を延長的に考えているきらいがある。性関係と家族が対立的であったように、男女の結合原理と、社会のそれも対立的である。とくに、現代の政治学は、人を物と見なし、組織を機械とみなさねば、科学として成立しえない。そして、組織人もまた、みずからを物視化する生活技術が、現代人の教養として要求されている。それは、ある意味で、家族社会の中でみられたような人間的価値の禁欲意識の上に成立する、現代人の情緒である。ロマン主義者のように、自己の個性を無制限に拡大しようとする欲求が、非現代的であるように、ラッセルの主張する、無私の家族愛を社会的に拡大しようとする提言も、甘いヒューマニズムの名残りにすぎない。

しかし、そうした2、3の不満はあるにしろ、ラッセルの提案は、今なお新らしい多くの問題をはらんでいる。そして、その立場が19世紀的なヒューマニズムのために、いくぶんの甘さと、シャープさに欠けるうらみはあるが、しかし、数理哲学の上で養われた論理性が、高い文明批評の視点をささえており、細部の不満にもかかわらず、未来の展望に多くの示唆と共鳴を与えうる。まさに、現在の課題は、ラッセルの数多くの指摘点をひろい上げながら、性、家族、社会の関係を、精神分析学的方法を援用して解明すべきではなかろうか。とくに倫理学者と、社会学者に、それが求められているのではなかろうか。