小野修「バートランド・ラッセルの諷刺小説」

* 出典:『同志社大学英語英文学研究』(同志社大学人文学会)v.18(1978年2月刊)pp.25-42.* pp.40-42:英文による概要(Why Russell Wrote Satire) は省略しました。

* 小野修(1931~ )氏:同志社大学名誉教授

1.ラッセルはなぜ小説を書いたか

Bertrand Russell(1872-1970)が最初の短篇小説集 Satan in the Suburbs を出版したのは1953年,ラッセルが81才の年であり,ノーベル文学賞を受賞した年(1950)から数えて三年目であった。翌1954年には第二の短篇小説集 Nightmares of Eminent Persons が出版され,更に7年ののち,Fact and Fiction(1961)の中に評論と並んで13の短篇が収載された。

ラッセルの受賞したノーベル文学賞の授賞作は Marriage and Morals(1929)という評論であり,永年にわたる哲学的業績が認められたためであって,他の文学賞受賞者たちのように小説・劇・詩などの創作が対象となったのではなかった。当時すでに哲学者として,また社会的実践家として世界的な名声を博していたラッセルが,大方の人々がとうに引退している年令になって,なぜ小説を書きはじめたかということは興味をひかれることである。しかも,発表された短篇集が執筆者の年令を忘れさせる出来ばえであった。

ラッセルは80才になっても体力,気力ともに衰えを見せなかった。その年彼は,四回目の結婚をしている。60才から80才に至るまでに書かれた書物だけをとりあげても10指にあまり,その多くは現在も売れつづけ,永続的な影響力を保ちつづけている。

A: Throughout the forties and the early fifties, my mind was in a state of confused agitation on the nuclear question.(Autobiography p. 507)これらの三つの点を分析する前に留意しておきたいことは,ラッセルがそれまでにも短篇小説を執筆したが発表しなかったということである。しかし,小説の執筆に必要な技法を身につけていたということは小説を執筆する直接の動機にはならない。執筆の動機にはそれを支える意欲が必要である。しかし,これについては後で触れることにする。1912年,つまり,彼が最初の短篇小説を試みたころ,彼は執筆方法と文章表現における転換期を通過しつつあった。この年に出版された Problems of Philosophy(1912)は Home University Library (series) の一巻として書き下された哲学入門書であり,厳密な論証に傾きがちな内容が,平易な実話によって柔らげられ,啓蒙的な著作として成功している。

(松下注:forties 及び early fifties は,40(歳)代及び50(歳)台始めということではなく,1940年代及び1950年代初期のこと)

B: The same kind of fear caused me, for many years; to avoid all deep emotion, and live, as nearly as I could, a life of intellect tempered by flippancy. (Autobiography p. 82)

C: Though the reviews of the book (Human Society in Ethics and Politics, 1954) were all that could be hoped, nobody paid much attention to what I considered most important about it, the impossibility of reconciling ethical feelings with ethical doctrines. In the depths of my mind this dark frustration brooded constantly. I tried to intersperse lighter matters into my thoughts, especially by writing stories which contained an element of fantasy. (Autobiography p. 524)

例えば,その一例は第6章にみられる。ここでは帰納的論理の真理性に疑いをさしはさむ論議がなされ,帰納的論理は単に蓋然的な確からしさをもたらすにすぎないとされる。その論理展開の途中に大陽や馬とならんでニワトリの例がもちだされる。太陽が明日も昇るだろうかという問いに対して,普通は自然の斉一性(the uniformity of nafure)をもち出してそれを確実なものと見るのだが,ラッセルは太陽系を合む運動法則が明日まで持続するかどうかという問いを投げかけ,その確実性を疑わしいとするのである。この説明を一層説得的にするために,過去における経験に立脚する信念が確実性の基礎とはなりえない例として,馬と二ワトリの allegory(寓意,たとえ話) が用いられる。

A horse which has been often driven along a certain road resists the attempt to drive him in a different direction. Domestic animals expect food when they see the person who usually feeds them. We know that all these rather crude expectations of uniformity are liable to be misleading. The man who has fed the chicken every day throughout its life at last wrings its neck instead, showing that more refined views as to the uniformity of nature would have been useful to the chicken. (The Problems of Philosophy, p. 63)このような例のひき方の面白さが彼の多くの評論の固苦しさを救い,読者の興味を惹きつけながら深奥な知識へと導いてゆくのである。

ラッセルの著作にみられる wits は多分に彼の性格に由来する。ラッセルは座談の名手であった。彼はいつも何か気の利いた冗談を云って一座を沸かせることを好んだ。wits の要素は高度に洗練された知性の持主によって発揮されるものであり,特に座談において警句を適切な頃合いにとばすためには,問題の核心をいちはやく把握し,皆の理解がそこまで至るのを先まわりして待ちかまえられる知的俊敏さを必要とする。

ラッセルの性格を彷彿とさせる筆致で描き出してみせたのは Beatrice Webb であった。彼女は1901年頃,夫 Sidney と共にラッセルと親交があった。次はその頃の彼女の日記の一節である。

In manner and dress and outward bearing, he is most carefully trimmed, conventionally correct and punctiliously polite: in speech, he has an almost affectedly clear enunciation of words and preciseness of expression. In morals, he is a puritan; in personal habits almost an ascetic, except that he lives for efficiency and, therefore, expects to be kept in the best physical conditionこのように議論に強く,しかも相手に対する礼節を失わない態度は批評家としての貴重な資質でもあった。彼が PRINCIPIA(Principia Mathematica) の執筆中ですら数々の書評を楽々と行い得たことはこうした性格が幸いしたとみてよい。彼は著作家たちの提示する課題に一気にせまり,見事な外科医の手術にみられるように忽ち問題を解剖しその患部を摘出する。その批判の仕方が均衡のとれた公平な判断によるものであったことは彼の批評の信頼性を一層高めたのであった。こうした批評精神が創作の過程においては作品自体の内に織り込まれてゆくのだが,ラッセルの場合その様式として,実話や諷刺が選ばれたのである。書評といった批判様式よりも,一個の独立した文芸作品の方が,影響力と永続性をもちうることにラッセルが気付かない筈はなかった。「最高の批評の様式は自らの文芸作品を提示することである。」といったのは Gustave Flaubert であった。ラッセルは長らく評論の様式によって,彼自身の世界像の提示を行ってきたが,その様式によっては充分に表現しつくし得ない不満を心に抱きつづけていたのであった。

But, intellectually, he is audacious - an iconoclast detesting religious or social convention, suspecting sentiment ...

He indulges in the wildest, paradox and in the broadest jokes, the latter always too abstrusely intellectual in their form to be vulgarly coarse. He is a delightful talker, especially in general conversation, when the intervention of other minds prevents him tearing his subjects to pieces with fine chopping logic. ...He looks at the world from a pinnacle of detachment dissects persons and demolishes causes. ...

The outlines of both his intellect and his feeling are sharp, hard and permanent. He is a good hater. . I have no sense of sin and no desire to see it punished. Bertrand, on the other hand is almost cruel in his desire to see cruelty revenged.

2.創作欲の源泉としての三つの不安

前章において掲げた三つの鍵となる引用文ABCをここで想起してみたい。引用文Aは,新しい社会的状況によって生み出された不安をあらわしている。これは本質的には核兵器の出現が原因であった。ラッセルは1930年代から原子爆弾の出現を予測していたが,1945年,それが広島と長崎の爆撃に使用され,無差別の大量虐殺をひき起したことを知ったとき衝撃を受けた。彼は早くも1945年,英国上院において核兵器の国際管理の必要を力説する演説を行っているが,彼はクレムリンによる世界制覇の可能性をおそれたため,実際上はアメリカの原子力外交を支持した。1948年頃には,対ソ予防戦争を辞さないかたちで,アメリカ政府がソ連政府に弾圧をかけて,アメリカによる世界の統一支配を実現することが人類の将来に利するという考えを公言し物議をかもしたことがあった。しかし,1949年,ソ連が原子爆弾の製造に成功し,続いてアメリカが水爆製造を推進する段階に入るころから,ラッセルは核競走のもたらす破滅的危機を予想せずにおれず,旧来保持していた平和主義に急速に回帰していった。この転回点は1950年頃を中心としており,それは多分に彼のノーベル文学賞受賞がもたらした名声の自覚と結びついている。1950年前後の彼の数々の著作はこうした心の動揺をあらわしている。

1959年頃の情勢,それは冷戦の激化であり,社会主義者たちの「希望の星」であったソ連の官僚主義的専制国家への変質があらわになると同時に,「自由主義の旗手」である筈のアメリカがマッカーシー旋風のもとで集団的狂気にまき込まれて行った年であり,朝鮮戦争の勃発と,それに対する新生中国の介入といった復雑な国際情勢が急速に進展して行った時期であった。ラッセルは自己の対応の姿勢を反核・反戦に決しながら,この世界大の課題にどうとり取むべきか考えあぐねていた。彼がその当時をふりかえって,自分が a state of confused agitation におかれていたと正直に告白するとき,その一要素として,核の脅威にたいし,また第三次大戦の勃発の可能性にたいして余りにも認識不足であった世論を是正しようとする極端な焦りもあったと考えられる。自ら感ずる恐怖を直載に伝達する方法は,理性的推論の支配する評論によってではなく,直接に感情に訴えうる文学形式が適切であると彼は考えたのであろう。

引用文Bについてはごく簡単に触れておきたい。

ラッセルは家系に精神病者を出しているため,自分にも発狂の可能性があるという危倶を抱いていた。自伝には,彼が悪夢の中で殺されると錯覚し,相手に反撃するつもりで現実には妻 Alice の首を必死で締めていたことがあると告白している。(Autobiography, p.82) 彼は極端な情緒的な圧迫をさける為の精神衛生を一種の知的ゲームにゆだねたのであった。そのため彼は往々にして奇矯な哲人として受取られることが多かった。彼にとって諷刺文学はカタルシスの役を果たしたのである。

引用文Cの暗示している課題はやや複雑である。ラッセルは倫理学上において初期にとっていた直覚主義の立場を捨て,主観的価値情緒主義(説)に立っていた。この立場によれば,倫理的価値判断は主観的情緒にもとづいており,科学的知識のもつ客観性はないとされる。論理実証主義的に云えば,倫理的判断は命令文と同じく,言明内容が真偽と関らないが故に実証できず,従って無内容である。そのためラッセルは「道徳は知識の一部門ではない」(…ethics is not a branch of knowledge. Autobiography, p.523)と考えた。この考え方に依拠したため,ラッセルは1948年に Human Knowledge を出版する際,倫理にかんする論文だけを意識的にこの書物に加えなかった。ラッセルのこの立場は,David Hume の在在と当為(is and ought)の二元論,Immanuel Kant の理論理性と実践理性の峻別による二元論と類似したところが多い。

ラッセルは Human Knowledge に収載しなかった倫理学系列の論文に,ノーベル賞受賞講演その他を加えて,1954年 Human Society in Ehtics and Politics を出版した。彼はすでに第二次大戦勃発当時より主観的価値情緒説に対して,その理論は正しいとしながら,実際的適用における限界を意識しはじめていた。ヒットラーの残虐行為を悪とする根拠は価値観の相異にもとづくということになれば,倫理の課題は一挙に政治上の争闘に持ち込まれることになる。善悪の結着は力によってきめられるしかない。ラッセルが Power, a new social analysis(1938)を書いたのは,善悪という抽象的な概念の解明より,善的な行為,悪の行為という具体的な社会的行為をとりあげてゆこうとしたためであり,彼はその時点から自然主義的傾向に向いつつあった。戦後の New Hopes for a Changing World(1951)は同じ系列に属し,平和の確立の条件を人類の三種の闘争(対自然,対社会,対自己)における和解と調和に求めようとしたものであった。この見解は更に押し進められて Human Socjety in Ethica and Politics(1953)における compossible desire の概念の抽出に至る。この着想は第一次大戦の時期に書かれた代表作 Principles of Socjal Reconstruction(1916)の中に possessive impulse(所有衝動) と creative impulse(創造的衝動) という二つの概念の中に胚胎していたとみることができる。--とは云え,'ラッセルは,自らつくり出したこの compossible desire という多少とも功利主義的な概念に満足しきれなかった。ラッセルが倫理学上,完全に自然主義に徹し切れなかったのは,ベンサム的な多数決原理や快苦計算に批判的であった J. S. Mill(ラッセルの名付親)の思想的系譜を引いているためである。

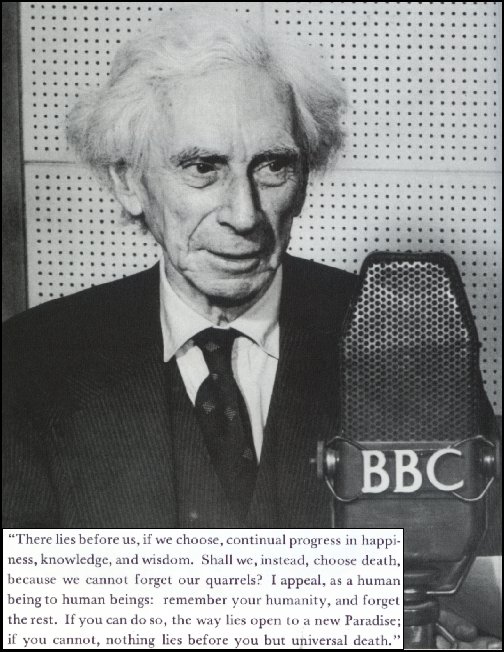

このように倫理学上の野心作において倫理的価値の体系化に失敗し,しかもこの問題提起に気づく思想家がいなかったことがラッセルを落胆させた。彼にのこされた道は,彼が認める価値観の社会的喚起であった。これには小説を書くか,政治活動を行うかの2つの方法しかなかった。彼はまず小説を書き,その二冊目が出版される頃,政治的実践に踏み込んでいた。1954年,ビキニ環礁での水爆実験に抗して彼が行ったBBC放送での講演 Man's Peril(右写真出典:The Life of B. Russell in Pictures and in His Own Words, comp. by Christoper Farley and David Hodgson, 1972) が世界的な反響をひき起し,彼は,それをきっかけに,核兵器撤廃のための国際的なキャンペーンに着手しはじめたのであった。

このように倫理学上の野心作において倫理的価値の体系化に失敗し,しかもこの問題提起に気づく思想家がいなかったことがラッセルを落胆させた。彼にのこされた道は,彼が認める価値観の社会的喚起であった。これには小説を書くか,政治活動を行うかの2つの方法しかなかった。彼はまず小説を書き,その二冊目が出版される頃,政治的実践に踏み込んでいた。1954年,ビキニ環礁での水爆実験に抗して彼が行ったBBC放送での講演 Man's Peril(右写真出典:The Life of B. Russell in Pictures and in His Own Words, comp. by Christoper Farley and David Hodgson, 1972) が世界的な反響をひき起し,彼は,それをきっかけに,核兵器撤廃のための国際的なキャンペーンに着手しはじめたのであった。3.作品の分析

倫理学上の行きづまりを小説で打開じようとしたラッセルの試みは,Baruch de Spinoza が空想的な哲学者たちを皮肉った次の言葉の意識的な逆用であった。「倫理学を書く代りに諷刺を書き,実際に適用されうる国家学を思念する代りに架空論としか見られぬような国家学を思念した。」ラッセルはこの架空論(chimere)を諷刺として描こうとした。その世界は一見したところ荒唐無稽でありながら,人類が狂気の道を歩みつづける限り起りるべき世界であった。彼の小説においてはプロットの進展のために往々にして登場人物は E. M. Forster の云う roundness(丸み)を帯びていないが,そのために作品の教訓的な要素が逆に強められる効果をつくり出している。

ここでは最初の短篇集 Satan in the Suburbs(1953)をとりあげることにし,その synopsis は(これから読む人の楽しみを減じないために)紹介せずにおきたい。この短篇集には次の5つの短篇が収められている。

1 Satan in the Suburbs or Horror Manufactured Here.

2 The Corsican Ordeal of Miss X.

3 The Infra-redioscope

4 The Guardians of Parnassus

5 Benefit of Clergy.

All of us here are agreed that the human race is suffering from an appalling malady, and that the name of this malady is GOVERNMENT. We are agreed that if man is to recover the happiness that he enjoyed in the Homeric Age and which we, in this fortunate island have in some measure retained abolition of government is the first necessity. (p. 87)

'... But there is a thousand times more hate in my little finger than in your whole body. .. You have not the strength, the endurance, the will, to live with such hate as mine. ...

Death has been my aim throughout. ... revenge is the guiding motive of my life - revenge not against this man or that, but against the whole vile race to which I have the misfortune to belong.'(p. 60)

3の The lnfra-radioscope ではいわゆるコングロマリット(conglomerate)が大がかりな世論操作をして犯す犯罪と,それへの抵抗を描いたものである。産軍官学の複合体の脅威が大統領教書で語られるようになったのはこれが出版されるころに大統領に就任した D. D. Eisenhower(1953-61〉の時代においてであった。ラッセルの念頭には当時のマッカーシー旋風(1950-54)の吹き荒れるアメリカがあったに違いない。マッカーシー旋風がアメリカのTVジャーナリストの努力によって急激に終焉に向かったのと対照的にこの物語では破滅的な宇宙戦争に発展する。その space opera 的な展開の仕方は,ラッセルが核時代を扱うSF作家として特異な領域を切り開いたことを示している。

この短篇集を通じラッセルは教訓を巧みに fable の蔭にかくしてみせた。しかし,彼はこの短篇集の序文の中で,ぞうした意図はないと次のように述べている。

I should be very sorry if it were supposed that the stories are meant to point a moral or illustrate a doctrine: Each of them was written for its own sake, simply as a story, and if it is found either interesting or amusing it has served its purpose.もし,これが真であれば,今まで私のなした分析は徒労と云うべきであろう。しかし,自伝の中にある次のラッセルの言葉は,多分この序文の言葉が彼らしい謙虚さのあらわれにすぎないという私の判断を裏書きしてくれるだろう。

My defence for writing stories, if defence were needed, is that I have often found fables the best way of making a point (Autobiography p. 527)これらの短篇は編集者にも読者にも好評をもって受け容れられはしなかった。ラッセルは,それは,自分が今まで行ってきたごととは異る小説などの領域に手を染めるのを彼らが好まなかった為だと書いている。

Authors are not allowed by their public to change their style or to part widely from their previous subjects. (Autobiography p. 527)

ラッセル関係電子書籍一覧 |

[註]

01. Satan in the Suburbs, 1953. Penguin Books; Nightmares of Eminent Persons, 1954. Max Reinhardt, London; Fact and Fiction, 1961. George Allen & Unwin, London. このほかに,The Good citizen's Alphabet (1953) をはじめとする警句集が出版されたが,その多くは私家版の小冊子であり,短篇小説集ではない。02. Education and the Social Order(1932), Freedom and Organization-1814-1914 (1933-34), In Praise of Idleness (1935), Religion and Science (1935), Which Way to Peace(1936), The Amberley Papers (1937), Inquiry into Meaning and Truth(1938), Power, a new social analysis(1938), History of Western Philosophy(1945), Human Knowledge(1945: 1948年の誤記), Authority and Individual(1949), Unpopular Essays(1950), Impact of Science on Society(1952), New Hopes for a Changing World(1950)

03. The Perplexities of John Forstice(1912) 未刊行(松下注:The Collected Stories of B. Russell,1972 の中に収録されている。)。ラッセルはこの物語の後半が気に入らなかったという。これが書かれた時期は,彼が A. N. Whitehead との共著である PRINCIPIA MATHEMATICA(1910-13)を脱稿し,解放された気分にひたっていた時期でもある。

04. この点にかんしては拙稿「ラッセルと執筆作業」『英語英文学研究』16,1977 を参照。

05. Alan Wood: Bertrand Russell -the passionate sceptic, 1957, George Allen & Unwin, London, p.43

06. 戦後のラッセルの思想的動揺については拙稿「バートランド・ラッセルと対ソ予防戦論」『広島平和科学』1号(広島大学,1977)に詳しい。

07. 詳しくは前掲拙稿「ラッセルと執筆作業」を参照。

08. この点にかんして詳しくは拙稿「ラッセルにおける倫理的認識の変遷」『同志社法学』第98号(1966)を参照。

09. 『国家論』畠中尚志訳,岩波文庫,1940, 原文のフランス語訳は次のようになっている。

'Aussi, au lieu d'un ethique, ont-ils, le plus souvent, ecrit une satire; quant a leur doctrine po1itique, elle est toujours inapplicable, elle evoque une sorte de chimere ... (Traite de L'autorite Politique, Spinoza Oeuvres Completes, Bibliotheque de la Pleiadd, p.918)10. こうしたことは諷刺文学の一般的特徴である。Satire の著者 Arthur Pollard は次のように説明している。「諷刺的人物とは一般の小説的人物に比ぺて,より一層作者の作りものとなっている。諷刺的人物がいかなる性質を持っているにせよ,彼は作者の風刺的意図によって作り出されたものであり,その域を出ることはない。かかる作品にあっては,まず最初に風刺的立場が規定され,人物はただその立場を説明するために役立たせられる。換言すれば,彼はおのずからそうなるのではなく,はじめからそうした人物として描かれる。風刺的人物は発展しない」(鈴木善三訳,研究社,1972)

11. 厳密にはSF作家といえるか問題はあるが Ian Flemingの hero である James Bond がはじめてタイプライターから打ち出されたのは1952年の1月,Casino Royale(1953)の登場人物としてであった。核ミサイル劇に登場するのは更におくれて Moonraker(1955〕においてであった。ちなみに,「007シリーズ」が評判になったのは,それが J.F. Kennedy の愛読書だと報道されたことに端を発するが,当時ラッセルはSFの執筆どころではなかった。彼はキューバのミサイル危機(1962)の調停役として,国際的舞台に立っていた。

12. John Mac Queen はその著 Allegory 中で,心理的アレゴリーの効果の説明のために Edmund Spencer が The Faerie Queene につけた手紙を紹介している。その中でスペンサーは次のように述ぺている。「・・・。つまり,教訓は,規則として示すよりも,実例によるほうがはるかに利益も大きく,また魅力があるわけであります。」(安西徹雄訳,研究社,1971年)

13. ラッセルはいつも自著の出版をひきうけてくれる Allen & Unwin 社がこれらの短篇集の出版をことわったことに失望したらしい。批評家の中でこれらの作品の価値をみとめたのは The Obsever の Angus Wilson だけであった。- Rupert Crawshay-Williams, Russell Remembered, Oxford University Press, London, 1970.