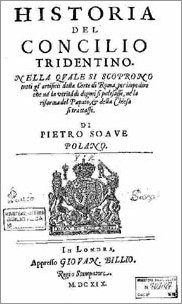

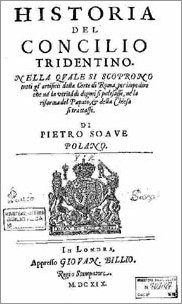

ホワイトヘッドは関心領域が驚くほど広く,彼の歴史に関する知識はいつも私を驚かせた。ある時私は偶然に,彼があの非常に真面目かつかなり風変わりな著作であるパオロ・サルピ(Paolo Sarpi, 1552-1623)の『トレント市会史(Historia del concilio tridentino, 1619)』を枕頭の書(チントウノショ)としていることを発見した。いかなる歴史上の問題が論議に上っても,彼はいつもその問題を解明するなんらかの事実を提供することができた。たとえば,E.バーク(Edumund Burke, 1729-1797/英国の政治家,著述家)の政治的意見とロンドンのシテイ(注:英国の金融・商業の中心地)における彼の権益(利益)との関係,また,フス派信者の異端とボヘミアの銀鉱山との関係といったような事実である(注:John Huss, 1369-1415: ボヘミアの宗教改革者・殉教者。異端者として焚刑に処せられた。)。彼は心地良いユーモアがあり,大変優しい人間だった。私が学部生だった時,彼は '智天使'(注:The cherub 9天使中第2位の知識を司る天使/丸々太った愛らしい幼児)」というニックネームをつけられていた。後半生の彼を知る人々は,不当に失礼だと思うだろうが,当時はピッタリのあだ名であった。彼の一家は,ケント州の出身であり,聖オーガスティン(注:St. Augustine, ?-604/ローマの聖アンドレアス修道院長。約40人の修道士とともに,教皇グレゴリウス一世により,596年に布教のためにイギリスに派遣され,601年にカンタベリ大司教となる。)が,英国のケント州に上陸した時代頃からずっと牧師をつとめている家柄であった。彼は,ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされた私の祖父が −−ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされ−− ホワイトヘッドの姉に英国国教会を決して見捨てないようにと懇願した話を,楽しそうによく語っていた。★彼が面白がったのは,そういった不慮の出来事(=ホワイトヘッドの姉が,英国国教会を見捨てること?)というのは,とてもありそうもないからであった。★(注:ホワイトヘッド家は全員,ローマン・カトリックの信者だったと思われます。ホワイトヘッドの姉は,ローマン・カトリックではあるが,英国国教会にも敬意をいちおう払っており,偶発的な出来事で,英国国教会を見捨てるということは,姉の性格(考え方)からしてありえないと,ホワイトヘッドが思っていたということか?/お願い:★で囲んだ一文の意味がよくわかりません。おわかりの方は,お手数ですが,WebMaster 宛にメールをよろしくお願いします。)ホワイトヘッドの神学上の意見は,正統派のそれではなく,司祭館(牧師館)の雰囲気が彼の感じ方に残っており,それは,彼の後の哲学上の著作に現われた。

ホワイトヘッドは関心領域が驚くほど広く,彼の歴史に関する知識はいつも私を驚かせた。ある時私は偶然に,彼があの非常に真面目かつかなり風変わりな著作であるパオロ・サルピ(Paolo Sarpi, 1552-1623)の『トレント市会史(Historia del concilio tridentino, 1619)』を枕頭の書(チントウノショ)としていることを発見した。いかなる歴史上の問題が論議に上っても,彼はいつもその問題を解明するなんらかの事実を提供することができた。たとえば,E.バーク(Edumund Burke, 1729-1797/英国の政治家,著述家)の政治的意見とロンドンのシテイ(注:英国の金融・商業の中心地)における彼の権益(利益)との関係,また,フス派信者の異端とボヘミアの銀鉱山との関係といったような事実である(注:John Huss, 1369-1415: ボヘミアの宗教改革者・殉教者。異端者として焚刑に処せられた。)。彼は心地良いユーモアがあり,大変優しい人間だった。私が学部生だった時,彼は '智天使'(注:The cherub 9天使中第2位の知識を司る天使/丸々太った愛らしい幼児)」というニックネームをつけられていた。後半生の彼を知る人々は,不当に失礼だと思うだろうが,当時はピッタリのあだ名であった。彼の一家は,ケント州の出身であり,聖オーガスティン(注:St. Augustine, ?-604/ローマの聖アンドレアス修道院長。約40人の修道士とともに,教皇グレゴリウス一世により,596年に布教のためにイギリスに派遣され,601年にカンタベリ大司教となる。)が,英国のケント州に上陸した時代頃からずっと牧師をつとめている家柄であった。彼は,ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされた私の祖父が −−ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされ−− ホワイトヘッドの姉に英国国教会を決して見捨てないようにと懇願した話を,楽しそうによく語っていた。★彼が面白がったのは,そういった不慮の出来事(=ホワイトヘッドの姉が,英国国教会を見捨てること?)というのは,とてもありそうもないからであった。★(注:ホワイトヘッド家は全員,ローマン・カトリックの信者だったと思われます。ホワイトヘッドの姉は,ローマン・カトリックではあるが,英国国教会にも敬意をいちおう払っており,偶発的な出来事で,英国国教会を見捨てるということは,姉の性格(考え方)からしてありえないと,ホワイトヘッドが思っていたということか?/お願い:★で囲んだ一文の意味がよくわかりません。おわかりの方は,お手数ですが,WebMaster 宛にメールをよろしくお願いします。)ホワイトヘッドの神学上の意見は,正統派のそれではなく,司祭館(牧師館)の雰囲気が彼の感じ方に残っており,それは,彼の後の哲学上の著作に現われた。

彼は非常に控えめな人間であり,「自分の欠点に伴う長所を持とうと努力」していることをもっとも自慢にしていた。(注:Everyone has the defects of his qualities「《諺》 だれにも長所に伴う欠点がある」の反対。従って「欠点を長所に変えようと努力している」という訳は言い過ぎであり,「欠点のなかにも長所があるように努力している」といったニュアンスであるように思われる。)彼は,自分に不利なことでも決して気にせず話した。ケンブリッジに,その態度や物腰が,クランフォード(という題名の小説)から直接でてきたと思われるような,二人の老婦人姉妹がいた。事実,彼女たちの意見は進歩的で,勇気があり,いかなる改革運動でも先頭に立っていた。ホワイトヘッドは,いくぶん悔やみつつ,彼が最初彼女たちに会った時,いかにして,彼が彼女らの外見によって誤解させられ,彼女らを少しびっくりさせたらおもしろいだろうと考えた,とよく語った。しかし,彼がすこしばかり過激な意見を言った時,彼女らは,「ああ,ホワイトヘッドさん,あなたがそう言ってくださるのは,とてもうれしく思います。」と言い,彼女たちがそれまで彼を反動の中心人物と考えていたことをあきらかにした。

|

Whitehead was a man of extraordinarily wide interests, and his knowledge of history used to amaze me. At one time I discovered by chance that he was using that very serious and rather out-of-the-way work Paolo Sarpi's History of the Council of Trent, as a bed book. Whatever historical subjects came up he could always supply some illuminating fact, such, for example, as the connection of Burke's political opinions with his interests in the City, and the relation of the Hussite heresy to the Bohemian silver mines. He had delightful humour and great gentleness. When I was an undergraduate he was given the nickname of 'the Cherub', which those who knew him in later life would think unduly disrespectful but which at the time suited him. His family came from Kent and had been clergymen ever since about the time of the landing of St Augustine in that county. He used to relate with amusement that my grandfather, who was much exercised by the spread of Roman Catholicism, adjured Whitehead's sister never to desert the Church of England. What amused him was that the contingency was so very improbable. Whitehead's theological opinions were not orthodox, but something of the vicarage atmosphere remained in his ways of feeling and came out in his later philosophical writings.

He was a very modest man, and his most extreme boast was that he did try to have the qualities of his defects. He never minded telling stories against himself. There were two old ladies in Cambridge who were sisters and whose manners suggested that they came straight out of Cranford. They were, in fact, advanced and even daring in their opinions, and were in the forefront of every movement of reform. Whitehead used to relate, somewhat ruefully, how when he first met them he was misled by their exterior and thought it would be fun to shock them a little. But when he advanced some slightly radical opinion they said, 'Oh, Mr Whitehead, we are so pleased to hear you say that', showing that they had hitherto viewed him as a pillar of reaction.

|

ホワイトヘッドは関心領域が驚くほど広く,彼の歴史に関する知識はいつも私を驚かせた。ある時私は偶然に,彼があの非常に真面目かつかなり風変わりな著作であるパオロ・サルピ(Paolo Sarpi, 1552-1623)の『トレント市会史(Historia del concilio tridentino, 1619)』を枕頭の書(チントウノショ)としていることを発見した。いかなる歴史上の問題が論議に上っても,彼はいつもその問題を解明するなんらかの事実を提供することができた。たとえば,E.バーク(Edumund Burke, 1729-1797/英国の政治家,著述家)の政治的意見とロンドンのシテイ(注:英国の金融・商業の中心地)における彼の権益(利益)との関係,また,フス派信者の異端とボヘミアの銀鉱山との関係といったような事実である(注:John Huss, 1369-1415: ボヘミアの宗教改革者・殉教者。異端者として焚刑に処せられた。)。彼は心地良いユーモアがあり,大変優しい人間だった。私が学部生だった時,彼は '智天使'(注:The cherub 9天使中第2位の知識を司る天使/丸々太った愛らしい幼児)」というニックネームをつけられていた。後半生の彼を知る人々は,不当に失礼だと思うだろうが,当時はピッタリのあだ名であった。彼の一家は,ケント州の出身であり,聖オーガスティン(注:St. Augustine, ?-604/ローマの聖アンドレアス修道院長。約40人の修道士とともに,教皇グレゴリウス一世により,596年に布教のためにイギリスに派遣され,601年にカンタベリ大司教となる。)が,英国のケント州に上陸した時代頃からずっと牧師をつとめている家柄であった。彼は,ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされた私の祖父が −−ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされ−− ホワイトヘッドの姉に英国国教会を決して見捨てないようにと懇願した話を,楽しそうによく語っていた。★彼が面白がったのは,そういった不慮の出来事(=ホワイトヘッドの姉が,英国国教会を見捨てること?)というのは,とてもありそうもないからであった。★(注:ホワイトヘッド家は全員,ローマン・カトリックの信者だったと思われます。ホワイトヘッドの姉は,ローマン・カトリックではあるが,英国国教会にも敬意をいちおう払っており,偶発的な出来事で,英国国教会を見捨てるということは,姉の性格(考え方)からしてありえないと,ホワイトヘッドが思っていたということか?/お願い:★で囲んだ一文の意味がよくわかりません。おわかりの方は,お手数ですが,WebMaster 宛にメールをよろしくお願いします。)ホワイトヘッドの神学上の意見は,正統派のそれではなく,司祭館(牧師館)の雰囲気が彼の感じ方に残っており,それは,彼の後の哲学上の著作に現われた。

ホワイトヘッドは関心領域が驚くほど広く,彼の歴史に関する知識はいつも私を驚かせた。ある時私は偶然に,彼があの非常に真面目かつかなり風変わりな著作であるパオロ・サルピ(Paolo Sarpi, 1552-1623)の『トレント市会史(Historia del concilio tridentino, 1619)』を枕頭の書(チントウノショ)としていることを発見した。いかなる歴史上の問題が論議に上っても,彼はいつもその問題を解明するなんらかの事実を提供することができた。たとえば,E.バーク(Edumund Burke, 1729-1797/英国の政治家,著述家)の政治的意見とロンドンのシテイ(注:英国の金融・商業の中心地)における彼の権益(利益)との関係,また,フス派信者の異端とボヘミアの銀鉱山との関係といったような事実である(注:John Huss, 1369-1415: ボヘミアの宗教改革者・殉教者。異端者として焚刑に処せられた。)。彼は心地良いユーモアがあり,大変優しい人間だった。私が学部生だった時,彼は '智天使'(注:The cherub 9天使中第2位の知識を司る天使/丸々太った愛らしい幼児)」というニックネームをつけられていた。後半生の彼を知る人々は,不当に失礼だと思うだろうが,当時はピッタリのあだ名であった。彼の一家は,ケント州の出身であり,聖オーガスティン(注:St. Augustine, ?-604/ローマの聖アンドレアス修道院長。約40人の修道士とともに,教皇グレゴリウス一世により,596年に布教のためにイギリスに派遣され,601年にカンタベリ大司教となる。)が,英国のケント州に上陸した時代頃からずっと牧師をつとめている家柄であった。彼は,ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされた私の祖父が −−ローマン・カトリックの伝播(拡大)によって大いに煩わされ−− ホワイトヘッドの姉に英国国教会を決して見捨てないようにと懇願した話を,楽しそうによく語っていた。★彼が面白がったのは,そういった不慮の出来事(=ホワイトヘッドの姉が,英国国教会を見捨てること?)というのは,とてもありそうもないからであった。★(注:ホワイトヘッド家は全員,ローマン・カトリックの信者だったと思われます。ホワイトヘッドの姉は,ローマン・カトリックではあるが,英国国教会にも敬意をいちおう払っており,偶発的な出来事で,英国国教会を見捨てるということは,姉の性格(考え方)からしてありえないと,ホワイトヘッドが思っていたということか?/お願い:★で囲んだ一文の意味がよくわかりません。おわかりの方は,お手数ですが,WebMaster 宛にメールをよろしくお願いします。)ホワイトヘッドの神学上の意見は,正統派のそれではなく,司祭館(牧師館)の雰囲気が彼の感じ方に残っており,それは,彼の後の哲学上の著作に現われた。