バートランド・ラッセル著書解題20:「『戦時の正義』-ラッセルの反戦思想の母型」(小野修・解題)

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第21号(1972年4月)pp.3-6.

* 筆者は当時,京都精華短期大学教授

* 『日本バートランド・ラッセル協会会報』の著書解題シリーズのn.20

1 忘れられた著作

ラッセルの『戦時の正義』(Justice in War Time, 1917)(松下注:初版は,1916年,第2版が1917年刊)は,その思想の不朽性にもかかわらず,再版にふみきる出版社がないため,今日では忘れられた著作となっている。

ラッセルの『戦時の正義』(Justice in War Time, 1917)(松下注:初版は,1916年,第2版が1917年刊)は,その思想の不朽性にもかかわらず,再版にふみきる出版社がないため,今日では忘れられた著作となっている。

この書物はその重要さにおいて『自由への道』(Roads to Freedom, 1918)に匹敵するものである(松下注:サルトル著の同名の有名な本のことではない)。『自由への道』が戦後(=第一次世界大戦後)の積極的な平和計画を論じたものであれば,この『戦時の正義』は戦時下における反戦の論理を明らかにしたものである,『社会再建の原理』(Principles of Social Reconstruction, 1916)はこの二著の母型でありアマルガムであるため,この二著は見逃されがちである。(松下注:Justice in War Time の初版は,Principles of Social Reconstruction よりも先に出版されているので,小野氏の指摘は必ずしもあたっていないところがある。)しかし『社会再建の原理』が一般論の性質を強くもっているのに比べ,この二著はともに,かなり具体的な問題へ肉迫しているので興味深い。ルソーの『社会契約論』より『人間不平等起源論』の方が面白いし,ルソーの思想を知る手がかりを多く与えられるという意味で,反戦という問題に焦点をあてる場合,『戦時の正義』は『社会再建の原理』より,多くを教えられるのである。

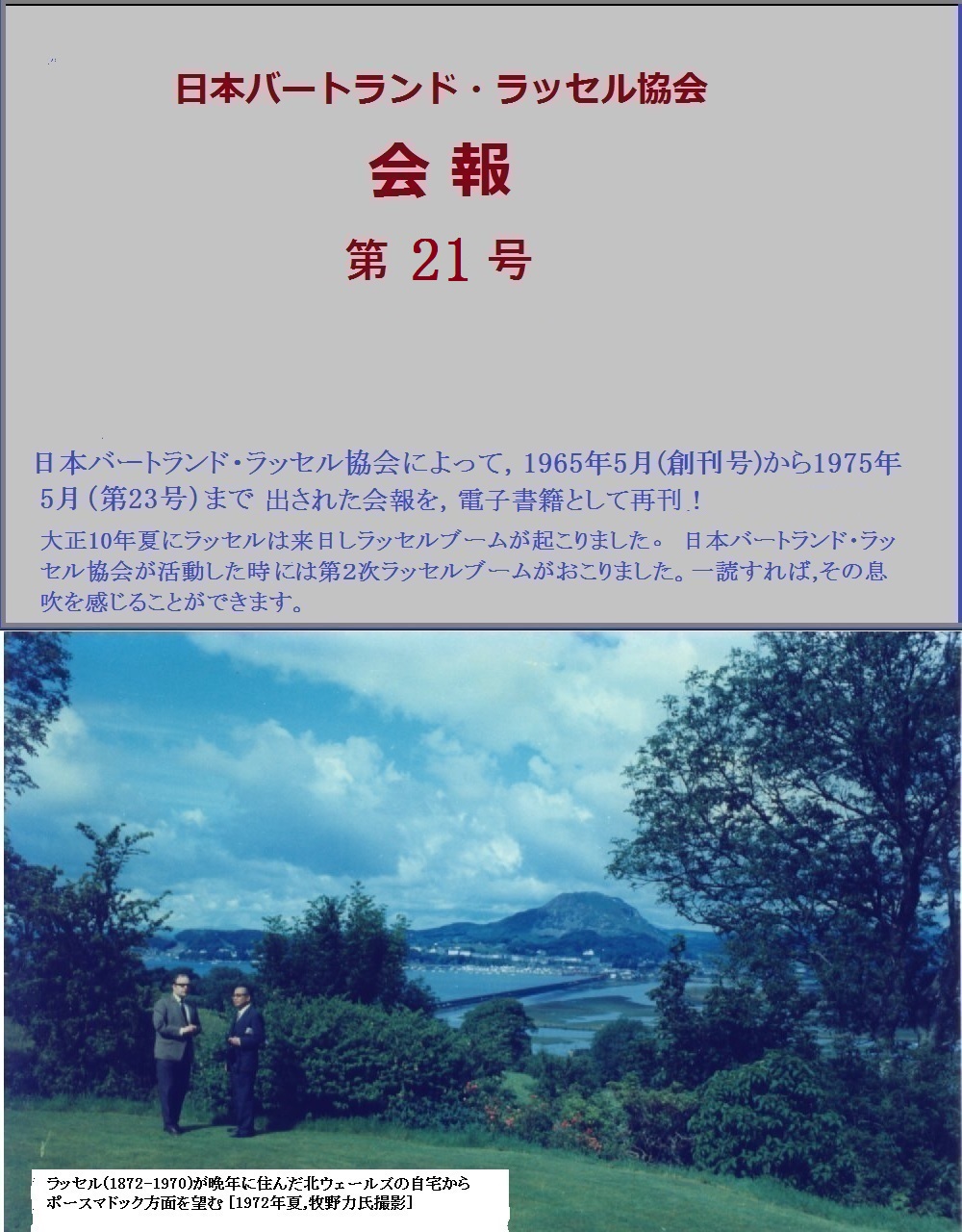

今,私の手許にある原著は,四六版コバルト・ブルーの表紙で,中扉の向いのページにラッセルの若々しい写真が楕円型のわくの中にはめこまれている。この肖像の下に次のような説明がある。

バートランド・ラッセル卿: ケンブリッジ・トリニティ・カレジ講師兼フェロー。故アンバレー伯爵の二男にして,1846~1852及び1865~1866年英国宰相なりし有名なラッセル卿(John Russell)の孫

この本の邦訳が日本評論社から出版されたのは,大正十年(1921年),訳者は松本悟朗であった。この邦訳は『ラッセル論集』と題された分厚い六百頁あまりの訳書の中に,『社会再建の原理』『政治の理想』『自由への道』の邦訳と共に『戦争と正義』の邦題のもとに掲載されている。この邦訳が出た1921年は,ラッセルが前年から北京国立大学での哲学教授をつとめたあと,帰国の途中に,ドーラ・ラッセル(松下注:結婚する前なので,正確には Dora Black)をともなって日本を訪れて,西田幾多郎,大杉栄などとも会い,一時的ながら,ラッセル・ブームが日本の知識層にひろがった年でもあった。この書物は当時の日本の思想統制を示すように,あちこちに削除と伏字がみられる上,至るところに誤訳がある。

この本の邦訳が日本評論社から出版されたのは,大正十年(1921年),訳者は松本悟朗であった。この邦訳は『ラッセル論集』と題された分厚い六百頁あまりの訳書の中に,『社会再建の原理』『政治の理想』『自由への道』の邦訳と共に『戦争と正義』の邦題のもとに掲載されている。この邦訳が出た1921年は,ラッセルが前年から北京国立大学での哲学教授をつとめたあと,帰国の途中に,ドーラ・ラッセル(松下注:結婚する前なので,正確には Dora Black)をともなって日本を訪れて,西田幾多郎,大杉栄などとも会い,一時的ながら,ラッセル・ブームが日本の知識層にひろがった年でもあった。この書物は当時の日本の思想統制を示すように,あちこちに削除と伏字がみられる上,至るところに誤訳がある。

2 時代的背景

『戦時の正義』が出版された第一次大戦たけなわの1916年は,ラッセルにとって激動の年であった。日高一輝編のラッセル年譜によるとこの年には次のようなことが起こった。

1916年 44歳:

『徴兵反対協会』の運動を積極的に推進。投獄された良心的参戦拒否者達のためにリーフレットを書き,6月15日,ロンドン市庁で裁判,百ポンドの罰金刑に処される。陸軍省から行動を制限される。7月11日,ケンブリッジ大学トリニティ・コレッジの講師を罷免される。ウィルソン米大統領に公開状を送って,和平のために尽力を要請する。コレッティ・オニール(=コンスタンス・マリスン夫人の舞台名)との恋愛。ギルバート・マレーとの公開論争。『社会改造の原理』『戦時の正義』『協和政策-1904-1914-』出版。(『理想』1970年9月号より)

この間のいきさつについては,何よりもラッセルの『自叙伝』の第二巻にくわしい。

周知のように,第一次大戦の勃発(1914年)によって,ラッセルは平和主義への決定的な回心を経験していた(松下注:ラッセルが自叙伝などで「回心」と言っているのは,第一次世界大戦においてではなく,1901年の初めの頃である。そのような回心があったからこそ,第一次世界大戦に対して,何の疑問もなく全身全霊を反戦運動に費やすことができたのであり,小野氏の書き方では誤解を与える恐れがある。参考:「回心」/ラッセルは,1899年に勃発したボーア戦争の時期,英国帝国主義支持から戦争反対へ回心したと『自叙伝』の中で述べているが,「平和主義へ回心」したと言うよりも,ラッセルの人間観・世界観が'弱者の側の視点'に大きく変った,と言うべきであろう。参考:江口朴郎「南阿戦争とイギリス-ラッセルの立場」)。ラッセルは反戦運動に積極的に挺身し,トリニティ・カレジから罷免された後は,講演や執筆をさかんに行ったために,軍部から注意人物とみなされていた。ラッセルが名門の生れで,有名な哲学者であり伯爵の弟であったにせよ,このような反戦運動をなしえたということは,やはり,言論の自由を尊重する英国の国柄を示している。ラッセルの思想はそれほど危険であっただろうか。危険であったのは,むしろ,戦争を推進してゆく政府であり,その支持者なのであり,ラッセルは誰の目にも明らかな良識の論理を率直に,しかし,情熱的に説いたのであった。この『戦時の正義』が今日も意義を持ちつづけていることは,とりも直さず,この良識が相変らず警告として必要な時代にわれわれが生きているということなのである。

3 反戦の姿勢

『戦時の正義』の目次は次の通りである。

刊行者の序/著者の序/ヨーロッパの知識人へのアピール/戦争の倫理/戦争と無抵抗/諸国民が好戦的である理由/英独敵対関係の将来/永久平和は可能であるか/文明の危機/1904-1915の協商政策,キルバート・マレー教授への回答/補遺/索引

「(1916年)9月1日の金曜日に,国防省の代理として,スコットランド・ヤード(ロンドン警視庁)から二人が訪れ,軍当局による正式の文書による許可なくして禁止区域(要塞地帯)に私が立ち入ることを禁ずるという国防省の指令を私に伝えた。」--という言葉で,この書物ははじまっている。刊行者の序文はこの書き出しで始まるラッセルの「パーソナル・ステイトメント」とラッセルの反戦運動に好意的なロンドンの新聞記事を並列したものである。

ラッセルはこの個人的声明の中で次の意味のことを述べている。

「自分は,数理哲学の講師を職としてきた。私はハーバード大学の講義に招かれていたが,政府は出国を禁じ,トリニティ・カレジの当局は私を罷免した。私は生計を立てるため,大衆にわかる講演を計画し,政治の哲学原理を課題に選んだ。しかし,講演を行う町のうち三つが禁止地区の中にあった。許可を願い出ると講演の内容を知らせよと言われた。要旨を提出すると,今度は散々内容の非国民的要素をとがめられた上,要旨だけではいけない,詳しく書いたものを出せと言われた。自分としては戦争の遂行の防げになるようなことを述べるつもりではなく,むしろ,戦後の復興をテーマとしていたのだ。しかも,国防省に私が政治的見解を表明することを妨げる権利があるなどということを認めるわけには行かない。'ドイツとの戦い'を任務と心得ている人がいるとしたら,私の方は国内の専制体制に抗することを義務と考えているのだ。肉体は拘束できても魂の自由まで奪うことはできない。……その上,主義主張の問題は別として,講演のさいには,質問もあるわけで,あらかじめ言うことの全部をテキストにして示すなどということはできるわけがない。しかも,たとい私がキリストの教えを説くとしても,それだけで優に,反戦的となり,徴兵反対とみなしうるではないか。何といっても,政府は武力を背景にしている,われわれ反戦論者は数も少いし,力もない。われわれの武器は'ことば'だけであり,その力をかりて,情熱よりは理性へ,恐怖より希望へ,憎しみよりは愛へ向うように,われわれは訴えているのだ。それでも,政府はわれわれを恐れている。精神的なものの力をこんなにも怖れているのだ…」

4 愚行としての戦争

「かつて,これほどの多くの人間が戦争に参加したことはなかったし,これほど血なまぐさい戦争もなかった。労働の効率を増す役割を果した科学と組織は,一人でも多くの人間を戦場の破壊的作業にさしむけるために利用されてきている・・・。」とラッセルは「ヨーロッパの知識人へのアピール」と題された章で書いている。第一次大戦という国際的な国家総力戦は,たしかに,それ以前の如何なる戦争とも性質を異にしていた。へーゲルのように,戦争を'文明の進歩'の推進者とみる考えはもはや通用しない時代となったのである。即ち,戦争によって得られる勝利は,必ずしも,物質的な利益を伴わなくなったばかりか,双方に精神的な消耗と厖大な人員,とりわけ青年たちの生命の喪失をともなうのである。真実を明らかにし,そのような無益の戦争を終結させる必要を説くべき多くの知識人たちは,政府に組して,相手国に対する敵意と憎悪をかきたて,集団錯誤(Collective error)をつくり出している。つまり,「自分と全く同じ他人を殺傷することは文明人にとってはやりきれないものであるため,同じであるということを否定して,傷つけたい相手の側を邪悪なものときめつけるのである。」 この'集団的錯誤'は,結局,集団的な狂気に向うのである。

「戦争の倫理」の章で,ラッセルは古今の戦争を,①植民地戦争,②主義のための戦争,③自衛戦争,④威信の戦争,の4つに分類している(注:現在では,領土獲得を前提としない,「資源獲得のための戦争」も追加すべきか)。この分類はよく知られており,ラッセル研究書の多くに引用されている。興味深いことは,①の植民地戦争を適者生存に役立ったこともあると見て,植民者が土着民より優秀な文明をもっているとき征服を是とする立場をラッセルがとっていることである。たとえば,白人によるインディアンの征服がその一例とされるが,私はラッセルのように是認する積極的な理由は持たない(松下注:日本においても,大和民族?が北海道に進出し,先住民であるアイヌの土地を収奪したが,ラッセルなら仕方のないこととして是認するであろうが,小野氏の考えでは,アイヌの子孫にアイヌの先祖の土地を返還し,日本人は北海道を去らなければならないだろう。)。もっとも,ラッセルはこのような植民戦争は今日では,文明の落差がなくなったため是認できないし,もはや不可能であるとしている。②の主義のための戦争の項で彼は,主義の戦争はその戦争が起った時代の人々が信ずるほど正当とみなすことはできない。人類にとって真の価値を有する一個の主義が武力によってのみ喧伝されうるということはまれであるとして,たとい民主主義であってもこれを武力によって押しつけることは誤りであると書いている。③の自衛戦争の項では,自衛戦争の名で,ほとんど古今の戦争は戦われてきたのであり,防衛の一手段として侵略が行われてきたのであるだけに,「防衛を戦争の正当な理由とすることは是認しがたい」と言う。注目すべきことは,ここで,無抵抗主義の考えが主張されていることである。簡単に言えば,無抵抗主義によれば,侵略は成立しなくなり,迫害も滅亡も実現しえないから,国の存立は保たれるというのである。この点は「戦争と無抵抗」と題された章で詳しく論ぜられている。この章は,この書物の中の白眉であって,非武装,市民的抵抗という最近注目されはじめたきわめて新しい防衛の仕方を時代に先んじて論じたものである。この章では,ドイツがイギリスを占領した場合を想定し,英国人が武力によらずに占領軍に抵抗することによって占領の目的を失わせうる知恵を語っており,今日の防衛問題,とりわけ,憲法第九条に戦争の放棄の規定をもつわが国の防衛のあり方について,多大な示唆を与えている。この章のみ独立にとりだしても,充分,今日的意義を有するものである。(*)

*拙稿「バートランド・ラッセルの永世中立論」(憲法研究所『永世中立の諸間題』法律文化社・所収)は,私が「戦争と無抵抗」と題された章を特にとりあげて論じたものである。

④の威信(プレスティージ)の戦争の章においては,個人間において名誉を求めての決闘が今日では愚劣で迷妄であるとしてすたれたように,国家間の威信の保持を目的とする戦争の無益さを自覚すべきであり,そのためには,外国人への憎悪をあおりたてる国民教育にかわって,国際的連帯を説く教育が必要であるとする。このように戦争によって,過去におけるように領土や資源を獲得する目的を達することができなくなったと告げることにより,ラッセルは利に訴え,国際的協調の必要を説くのである。しかし,それにしても,戦争は何故起るのであろうか。それは非合理の産物なのであろうか。

5 人は何故戦うか

この「戦時の正義」における戦争原因の解明は,大きく心理的要素に傾いている。従って,ここでは,資本主義が必然的に生じさせる帝国主義的戦争という論理はほとんど見られない。処女作がマルクス主義研究(「ドイツ社会民主主義」 German Social Democracy, 1896)であったラッセルにとって,戦争の経済的・制度的原因が見えなかった筈はない。むしろ,ラッセルは,自伝でも明らかにしているように,開戦日のトラファルガー広場での民衆の熱狂を見たことをはじめとし,国民の好戦性を見て,(「国民の90パーセントが虐殺の期待に沸いていた」『自伝』第二巻) 戦争の心理的原因を重視したのであった。(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953)

この「戦時の正義」における戦争原因の解明は,大きく心理的要素に傾いている。従って,ここでは,資本主義が必然的に生じさせる帝国主義的戦争という論理はほとんど見られない。処女作がマルクス主義研究(「ドイツ社会民主主義」 German Social Democracy, 1896)であったラッセルにとって,戦争の経済的・制度的原因が見えなかった筈はない。むしろ,ラッセルは,自伝でも明らかにしているように,開戦日のトラファルガー広場での民衆の熱狂を見たことをはじめとし,国民の好戦性を見て,(「国民の90パーセントが虐殺の期待に沸いていた」『自伝』第二巻) 戦争の心理的原因を重視したのであった。(右イラスト出典:B. Russell's The Good Citizen's Alphabet, 1953)

また,われわれは,この『戦時の正義』が戦争の研究書ではなく,反戦のためのアピールの書であることを忘れてはなるまい。ラッセルはこの本の序文で次のように書いている。

「私は人間には闘争本能があることはたしかだと思うが,これは適当な刺激がなければ全く潜伏しているものである。この本能と戦争屋たちの策略の両方が戦争をひき起すのに必要であり,もしどちらか一方が拮抗すれば,他方はもはや害をなしえない」

この本能は,「諸国民が好戦的である理由」の章では,別の説明がなされている。それによると,興奮を求める欲望(desire for excitement)が現代の都会人を戦争に誘導する。彼らは過度の束縛からのがれて,本能を解放させたいと願っていると見る。従って,この章の終りで述べているように,ラッセルは戦争原因を単純に'政治家の罪'にのみ帰することはできないとし,諸国民を戦争に導く衝動の徹底した診断が必要であると述べている。勿論,戦争を起すこの心理的原因が,政治家や財界人,新聞人などによってつくり出されるということを明記するのを彼は忘れてはいない。しかし,この点は邦訳では十行にわたって削除(!)されていた(注:当時の「検閲」の結果)。

われわれは,この書物が反戦のためのアピールの書であることを忘れてはなるまい。戦争を終らせるためには,たしかに経済政治上の変革が必要であろうが,そのようなことより,ラッセルは,今,ただちに戦争をやめさせるために,物の考え方を根本的にあらためる必要を民衆に訴えようとしたのである。もし,戦争原因論を読みたければ,われわれはガストン・ブートゥールの『戦争』などに向えばよいのであって,ラッセルの戦争にかんする著作は,晩年のキューバ危機や核戦争に対する警告の文書に至るまで,悉く,反戦のアピールの姿勢がとられているのであって,彼は戦争を傍観者的に冷く分析する姿勢はとらなかった。

6 平和への模索

この書物は,各章にユニークな平和へのひらめきのような思想の萌芽が散見する。「文明の将来は諸国民を防禦に強く攻撃に弱くさせる方法を発見することにかかっている」「戦争ではなく,平和こそが,長期的にみれば人類の思考を闘争から外らしめうる」「疲弊のために戦争が終ったのであれば精力の回復と共に再び戦争は起るであろう……」こうした貴重な思想の胚種は,われわれに,新しい時代の平和思想を考える立脚点を与えてくれる。第一次大戦を契機に生じたラッセルの反戦の思想は,彼が生きていた時代の矛盾が超克されない限り,幸か不幸か,平和を模索するものたちへの勇気と着想の源泉でありつづけるであろう。

*長いあいだ絶版になっていた『中国の問題』(The Problem of China, 1922)が1966年に再版され,更に,一昨年牧野力氏による邦訳が出たように,『戦時の正義』の再版あるいは邦訳が出版される日がくることを期待したい。