バートランド・ラッセル著書解題 n.11:『中国の問題』(牧野力解題)

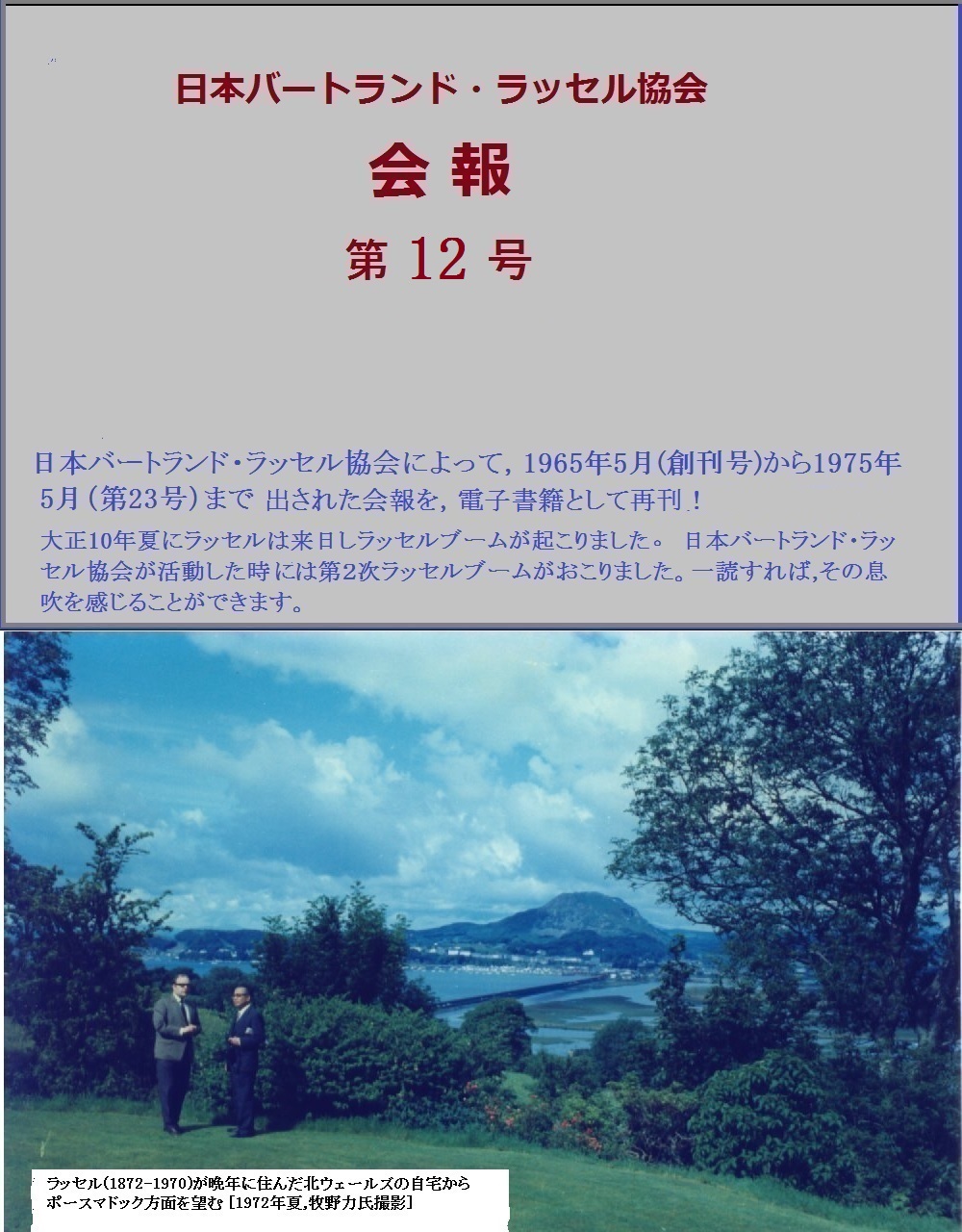

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第12号(1969年4月)pp.4-5

* 筆者は当時,早稲田大学政経学部教授,ラッセル協会常任理事

(日米)安保(=安全保障),沖縄,教育などの問題は,今日,日本人の抱えている大問題であるのを誰も否定しない,これら三問題は,それぞれ独自の領域や事象があり,別箇の扱いを要する面も多いが,また,三者は内奥において共通関連する面も持っている。それは中共(=中華人民共和国)にからむ面である。これまた万人の均しく知るところである。

対中国問題は,日本歴史の示すように,今迄日本民族の生存と深い関係を持ってきたし,恐らく今後は,機械文明の進歩から,更にその関係や反応は激化し,深化していく公算も多い。

最近は,「中共承認」「中共国連参加問題」などに,その一端がうかがえる。国民の対中国観も分化している。その背景として,脱亜論的系列や日清戦争や日支事変を生んだ経緯が尾を引いている。アジア共同体的意識に発想点をもつ系列もある。また,一つの世界観に根ざして,中共の歩みと関係の深い系列もある。それぞれの根深い活動がありそうである。

敗戦の事情や国際的な力関係の故に,一再ならず戦火を交えた隣邦に対する態度を,日本民族として自主的に決する上で,ある根深い拘束状態に置かれていることも事実である。これらの現実に対処する上で,特に要請されるものは,彼我に対する冷静な客観的な認識であり,各種各様の問題点や関係を論理的に把握し,問題自身の持つ次元や面の差を混淆せず,洞察力を養うことではあるまいか。

'チャンコロ式中国観'は勿論,長いものには巻かれろ的現実派の中国観や,ある先入観に偏向した中国観に対して,民族的自主性に立脚した真正の中国論への反省が,歴史の前に,今新たに要請されているのではないだろうか。

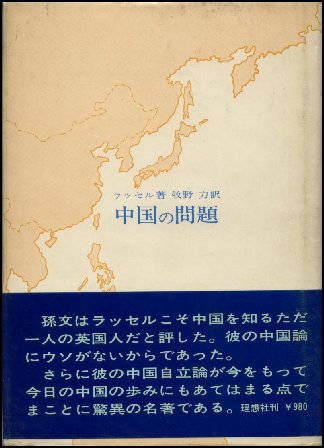

この要請に応える一つの貴重なる資料として,『中国の問題』(The Problem of China, 1922)がある。

この要請に応える一つの貴重なる資料として,『中国の問題』(The Problem of China, 1922)がある。

ラッセルは,1920年,革命直後のソ連を訪問し,その結果,『ボルシェヴィスムの実際と理論』(The Practice and Theory of Bolshevism, 1920)が出版された。(同書の著者解題を『会報』第2号で,江上照彦氏が行っている。)

(ロシアから)帰英すると,国立北京大学から哲学講義をしてほしいとの招請状が届いていた。その中国訪問の結果,(1922年に出版された)『中国の問題』が生まれた。(中ソ両国訪問の印象の詳細は,『自叙伝』第2巻に出ている。)

この一冊に対する総括的書評を先ず次に引用しよう。

ラッセルの極東訪問の成果が『中国の問題』であるが,これは観察の犀利な点においても,年月の経過によってその価値を失わぬ点においても,前者『ボルシェヴィズムの実際と理論』にまさるともおとらぬ名著である。中国に関する現代の最高権威のひとり,フィッツジェラルド教授も本書を評して,「いかなる基準から判定してもすぐれた労作」であり,「犀利にして眼光紙背に徹する」著書だと,私に話してくれた。この本でラッセルが書いた重要なことがらの中で,今迄にまちがっていたことがわかったのは,(他民族国家からなる)中国は,一種の連邦政府をもつようになるだろうという彼の予言だけである。

外務省をもふくめて,イギリス政府当局者の大部分が,誰がどう言おうと,まだ中国に全然関心を示そうとしなかった時代に,ラッセルは,世界状勢に対する中国の将来の重要性を早くも力説したのであった。彼は,増加する人口の圧力が日本を排外主義と侵略の方向に駆り立てていることを指摘し,産児制限を行わねば「破局は早晩避けられない」と言っている。彼は,中国が外国による征服を避けるためには,伝統的生活様式を棄てて,愛国主義と軍国主義を涵養せねばならぬことを予見したが,また,これが行過ぎになるおそれのあることも見てとった。中国人が平生の冷静さに似ず,一朝事あれば,「矯激に」走るおそれもあることを警告し,「中国人の一部が狂信的ボルシェヴィストになるということも想像に難くない」と述べている。(アラン・ウッド著,碧海純一訳『バートランド・ラッセル-情熱の懐疑家』,pp.206-207,みすず書房刊)

ラ卿の(北京大学での)前任者はジョン・デユーイ博士であったが,イギリス帝国主義を敢て批判する英国貴族ラッセル,中国人の立場に立って,中国の抱える問題を考える,初めての外国人としてのラッセルの中国訪門は,中国人に絶大な影響力を与えた。これは,『羅素研究』なるラッセル思想の普及雑誌が,北京大学学生により発行された事実や,ある中国人のラッセルに宛てた手紙(『自叙伝』第2巻原書p.136)を読めば,前任者とはちがった意味で,青年層や知識層から多大の期待をかけられていたことがわかる。(当時の青年知識層は,アナーキズムとコンミュニズムとの未分化時代であっただけに,無政府主義的な老子やクロポトキンに好感を抱くラッセルの社会哲学は,デューイよりも新鮮な印象を与えたらしい。しかし,毛沢東はこの当時の未分化状態への警告をかねてか,ラッセルの抱く社会主義への批判の一文を発表しているそうである。)

サテ,『中国の問題』は,英本国でも現在絶版であるが,内容は全15章から成っている。

サテ,『中国の問題』は,英本国でも現在絶版であるが,内容は全15章から成っている。

第1章 問題点

第2章 19世紀以前の中国

第3章 中国と西欧列強

第4章 現代の中国

第5章 明治維新以前の日本

第6章 現代の日本

第7章 1914年以前の日中関係

第8章 大戦中の日中関係

第9章 ワシントン会議

第10章 現勢力と極東における傾向

第11章 中国文明と西欧文明との対比

第12章 中国人の国民性

第13章 中国における高等教育

第14章 中国における産業主義

第15章 中国の将来への展望

補遺

索引

以上のような順序で,広く深く関係を論理的に把握記述して,ラッセルは「中国の将来への展望」として次のような趣旨の結論を述べている。(理想杜版の邦訳参照)

第一次大戦は。日本に西欧側に拘束されない対支侵略を行う機会を与えた。しかし,西欧諸国の対支政策は,結局中国の福祉や中国文明と両立しない。だから,外からの援助はすべて中国のためにならず,中国は自立自強の国策を建てる外ない。これは政治面だけに限らない問題である。中国文明は,ある面では西欧文明より優れているが,民族独立・自立国家たるためには,最低限度の西欧文明摂取という妥協も致し方ない。

何よりも,頑固な排外主義でない愛国心の養成が必要である。将来,自立に成功すると,米国の次に現れる世界最強国となる。その反面,帝国主義への道に踏み出す危険もある。そういうことが考えられても,現在の中国人に愛国心は絶対に必要である。しかし,愛国心はどこまでも,伝統的な中国人の美徳を西欧文明の長所と融合させ,新しい型の文明を中国人が創造する一手段として,考えてほしい。

その自立策のためには,3つの必要条件が考えられる。

(イ)秩序ある政治を行う

(ロ)中国人の手による産業開発を行う

(ハ)教育の普及で文盲をなくす

相関性の深いこれら三者を同時に行わねばならないが,緊急順序はやはり,政冶,産業,教育になる。(それらの順序づけの現実的根拠を述べてから,)もし中国が自立自衛の実をあげてから,過去における如く,対外侵略に走らず,その自由と実力とを文化的献身や,よりよき経済組織への出発へと向けるならば,中国は世界において中国にふさわしい役割を演じ,最も必要な時機に,全体的に,新しい希望を人類に与えることだろうと,彼は結んでいる。

ここで,フト,筆者の頭に,今日の中共の姿が浮かんできた。

日本の中国進出は,敗戦により,蒋介石政権の勝利に終ったが,その背後には英米の勢力が控えて手綱を握っていた。ラッセルの指す,中国自立論は外国勢力に全く依存しない独立国の話しである。蒋介石政権の腐敗は,毛沢東の前向きの攻撃体制に崩れ,米国第7航隊(第7「艦」隊の誤植?)の援護下に,台湾に残存した。米国の援蒋派は,ラッセルの指摘を裏書き自証している"夢よ,もう一度"の大陸商人かも知れない。すると,中国の真の自立の歩みは,(中共が生まれた)1949年から始まったのかも知れない。

フィッツジェラルド教授の前掲の書評は,ラッセルの中国論が,独自の見識に立脚し,客観的に,冷厳に,論理的に問題を探求したものであることから来ている。今日,われわれ日本人が,約半世紀前に書かれたこの中国論を読む意義もまた,この点にあるのではないだろうか。

この本の出版された約半世紀前の日本は,バスに乗り遅れまいと,白人の中国進出に,仲間入りし,先頭に立ち国力を傾けた。そして,今日,われわれの知るこの現状に立たされている。単なる平板な反応ではなく,広い視野,深い洞察力,キメ細かい論理をふまえて,彼我の差の認識を行う上で,本書は貴重な一資料としての意義を失わないであろう。

最後に,1,2,思い出したことを記す。

中国文明や国民性の記述において,彼は結論を避けているが,アルファベット文字の言語を使う民族と象形文字による言語を使う民族との思考性格・発想法・文化面への影響などを指摘している。今日,言語科学が隣接科学との関係で,意味・記号・言語・思考・発想・文化などの領域を掘り下げている。半世紀前の当時の国民性論や文化論に,ここまで問題を掘り起こすのは,さすがに,『意味と真理の研究』(An Inquiry into Meaning ant Truth, 1940)を著述し,記号論理学の集大成を行ったラッセルらしい一面が偲ばれる。

また,1920年6月2日,ロシア(の)外ヴォルガ河を船で下った時の旅日記が,『自叙伝』第2巻「ロシア」の章(原文pp.107-108)に出ているが,それが更に本書の第1章(原文pp.18-20)にも出ている。お気に入りのくだりであろう。

しかしこの記述描写は,"彼自身は,これが自分の最良の散文作品だと考えているようである"とアラン・ウッドが述べている(同上・訳書,p.195)。たしかにこれは一編の画を見るような描写であり,その中に,人間,生存,社会,革命,人生,自然というような問題をひとりでにわれわれに考えさせる筆力をもつ。ラッセルの小説家的の一面をのぞかせるところである。(了)