日高一輝「ラッセル卿の思い出」

* 出典:『日本バートランド・ラッセル協会会報』第15号(ラッセル卿追悼号:1970年5月)pp.11-12.

* 筆者は当時,ラッセル協会常任理事

ラッセル卿の訃報に接した時,急に周囲がうす暗くなったような,そして全身の力が脱け落ちるような,何とも言いようのない気分にかられたのだった。いつかはとは思っていたその時がいよいよ来たのかという気持と,そんなことは考えられないという気持と妙に錯綜した気持だった。

というのは,あの元気な卿とお会いしてきているだけに,いま死ぬなどということは考えられないし,また,多くの人人に,ラッセルは百まで生きると語って来た手前,その訃報には何としても抵抗を感じるのだった。しかし大自然の法則にたいしては,いかに超人ラッセルといえども例外ではなかったのである。

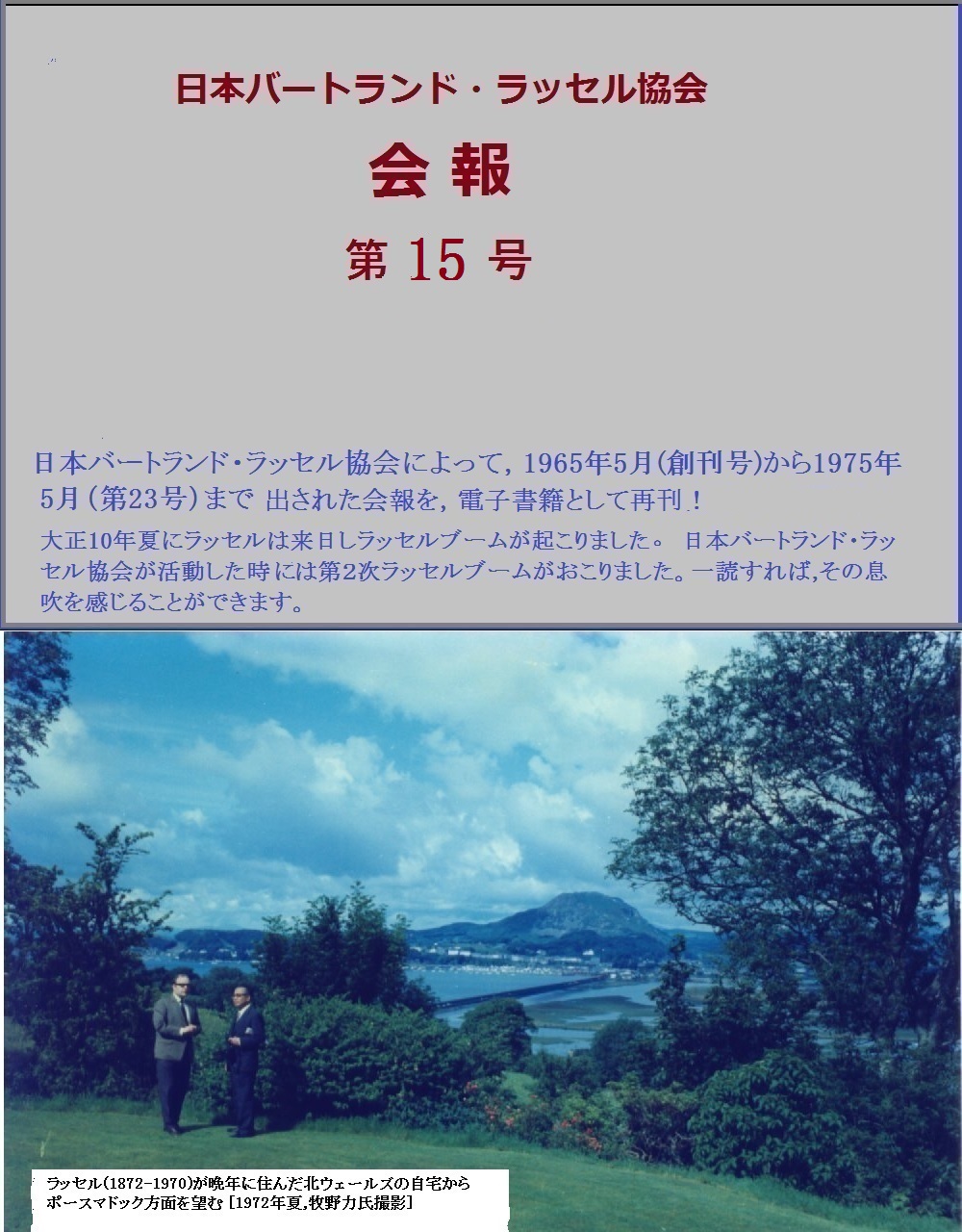

今冬の厳寒は,気象台はじまって以来の記録的なものだったともきいているし,北ウェールズのプラスペンリン丘の山荘を襲った寒波は,九十七才の老の呼吸にとってはあまりにも厳しすぎたのであろう(右写真は,山荘のベランドに佇むラッセル)。前日まで,山荘の庭に立って,エディス夫人と共に散策を楽しんでいられた卿である。ともかく,巨大な枯木が,突風をうけて大地に崩れ落ちるように倒れられたものにちがいない。

今冬の厳寒は,気象台はじまって以来の記録的なものだったともきいているし,北ウェールズのプラスペンリン丘の山荘を襲った寒波は,九十七才の老の呼吸にとってはあまりにも厳しすぎたのであろう(右写真は,山荘のベランドに佇むラッセル)。前日まで,山荘の庭に立って,エディス夫人と共に散策を楽しんでいられた卿である。ともかく,巨大な枯木が,突風をうけて大地に崩れ落ちるように倒れられたものにちがいない。

昨年,帰国前にお目にかかった卿は,二月と五月の二回にわたって世界会議の召集で忙しくしておられた。チェコに侵入したソ連の行動に対して抗議するためのものであった。その会議で討論すべきテーマから,アジェンダの細部にわたってご自身で案をねり,草稿を書いておられた。少しも頭脳の衰えを見せておられなかった(参考:日高一輝「ラッセル卿の近況(1969年)」)。

卿は,その年にいたるまで,全然聴覚に異常がなかった――人と語りあわれるのに補聴器を使われたことが一度もなかった。また,本を読んだり,書きものをされるのに眼鏡をかけられることがなかった。(松下注:たまにメガネとかける時があったが,それは細かな字を読むときであっただろうか?)背がまっ直ぐで,少しも老を感じさせなかった。さびのあるハスキーな声には透き徹る力がこもっていた(松下注:ラッセルは年をとってから,声帯の手術をしている。私が聞いたラッセルの肉声テープは声帯手術後のものバカリである。手術前のラッセルの声質はどのようなものであったろうか?)。結論の明快さと,行動の機敏さにも何の変りがなかった。愛用のパイプ――フリブール・アンド・トレイチァーのゴルドン・ミックスチュア――はつねに卿の手から離れることがなかった。大好きなスコッチウィスキーのレッド・ハックルはつねに卿の食卓にあった。たてつづけに四杯も飲みほされる紅茶――そしてその紅茶茶椀を両手で温めるようにかかえる仕草も最後まで卿の習慣になっていた。

ラッセルは,その学業や社会評論や政治的活動に示したあの率直さ,自己の所論に対する忠実さというものを,恋愛と結婚にも実践した。快楽もあったが,孤独の悲哀感もぬけなかった。けれども,最後に得たエディス夫人との愛と結婚生活は,真の幸福と安らぎを卿に与えてくれたのだった。エディス夫人は,ラッセルが女性に求めるような内容をほとんど兼ねそなえていたといっても過言ではないと思う。卿が恋いこがれた女性は,ただ美しく女らしければというのではなく,必ずといっていいほど,知識内容のつながり,反戦と平和運動のつながり,そして彼の燃えて尽きることを知らない情熱と共に燃えつくすほどの情熱の所有者でなければならなかった。その上に,二才で母を,四才で父を失って孤愁のうちに育った内気な少年の悲観性を慰めてくれる母性愛を求めていた。卿は,一面において,それを発見したと思い,それにひたりきれると思ったときに恋愛,そして結婚へと突進した。その半面,満たされないものにつき当ったときに,別居そして離婚を余儀なくされた。アリス,ドーラ,パトリシアというふうに,三度にも及ぶ離婚歴も,最後にエディスとのエデンにも似た幸福を得て人生の幕を閉じるのである。「恋に生きたことのない人間は,本当の人生を知らない人間だ」と言っておられた卿は,メリット勲章やノーベル文学賞にもまさって,真の人間を生き得た喜びにひたりつつ永遠の旅路につかれたものであろう。もって瞑すべしと言えるかも知れない。

ラッセルは,その学業や社会評論や政治的活動に示したあの率直さ,自己の所論に対する忠実さというものを,恋愛と結婚にも実践した。快楽もあったが,孤独の悲哀感もぬけなかった。けれども,最後に得たエディス夫人との愛と結婚生活は,真の幸福と安らぎを卿に与えてくれたのだった。エディス夫人は,ラッセルが女性に求めるような内容をほとんど兼ねそなえていたといっても過言ではないと思う。卿が恋いこがれた女性は,ただ美しく女らしければというのではなく,必ずといっていいほど,知識内容のつながり,反戦と平和運動のつながり,そして彼の燃えて尽きることを知らない情熱と共に燃えつくすほどの情熱の所有者でなければならなかった。その上に,二才で母を,四才で父を失って孤愁のうちに育った内気な少年の悲観性を慰めてくれる母性愛を求めていた。卿は,一面において,それを発見したと思い,それにひたりきれると思ったときに恋愛,そして結婚へと突進した。その半面,満たされないものにつき当ったときに,別居そして離婚を余儀なくされた。アリス,ドーラ,パトリシアというふうに,三度にも及ぶ離婚歴も,最後にエディスとのエデンにも似た幸福を得て人生の幕を閉じるのである。「恋に生きたことのない人間は,本当の人生を知らない人間だ」と言っておられた卿は,メリット勲章やノーベル文学賞にもまさって,真の人間を生き得た喜びにひたりつつ永遠の旅路につかれたものであろう。もって瞑すべしと言えるかも知れない。

いま一つ,卿の専門の研究と学問の面でも,「自分は疑うことの自由を貫いてどこまでも真実を究め,真理を探求し,知識を豊かにし,さらにはそれを多くの人にわかちたいと望んでいたがどうやらその目的も達したようだし,と言っておられたから,これまた,もって瞑すべきことといえる。

ただ一つ……ラッセル卿がなかなかに瞑し得ない一事がある。それは,核兵器がいまだに撤廃されず,人類の危機がいまだに去っていないからである。それどころか,ヴェトナムやカンボジアがさらに悪化の兆を見せ,アラブとイスラエルも第二のバルカンとなる危険無しとしない。「核兵器を無くするためと,それから世界戦争を絶対に起こさせないために生命をかける」と言われて,シヴィル・ディスオビーデンス(Civil Disobedience)に挺身してこられた卿は,「さすがの自分も,ついにこの面では目的を達し得なかった」ともらされた。そして,あとは「ネクスト・ジェネレーションに託すよりほかはない」と言われた。

一九五九年以来ずっとラッセル卿に接して,卿のあの殉道的な精神と,苦悩と,実践を見まもって来たわたくしとしては,志成らずして帰らぬ世界へ旅立たれた卿の心中を察すると,ほんとうに感無量にたえないものがある。

一九六一年は,卿の率いる不服従運動のピークをなした年であった。二月十八日のトラファルガー広場,平和行進,国防省前の坐り込み,八月六日ヒロシマ・デーのハイドパーク集会,九月十一日の逮捕・禁錮,十月二十九日の大衆動員,十二月九日の英国全土の核兵器基地と米軍基地に対する坐り込みデモ。この最後の日は,英国は全土にわたって六十年来の大雪に襲われ,暗澹たる空の下,猛吹雪をついて決行された――五万人が動員されて,五百人が逮捕,投獄された。あの時の卿の決意と,悲壮な面持ちは,永久に忘れることができない。

一九六一年は,卿の率いる不服従運動のピークをなした年であった。二月十八日のトラファルガー広場,平和行進,国防省前の坐り込み,八月六日ヒロシマ・デーのハイドパーク集会,九月十一日の逮捕・禁錮,十月二十九日の大衆動員,十二月九日の英国全土の核兵器基地と米軍基地に対する坐り込みデモ。この最後の日は,英国は全土にわたって六十年来の大雪に襲われ,暗澹たる空の下,猛吹雪をついて決行された――五万人が動員されて,五百人が逮捕,投獄された。あの時の卿の決意と,悲壮な面持ちは,永久に忘れることができない。

また卿は,老若や性別や階級や国籍を問わず,多くの人々に愛され,慕われ,憧れのまとでもあった。一般的な人気はたいへんなものだった。ラッセルは英国の各家庭で話題に上っていた。六才や九才の坊やからも手紙が来た。女学生や年若い娘からも,「あらゆる栄誉に輝く老年のラッセル卿と,名も無い若い娘との結婚をどう思うか」と,まさに求婚にも似た手紙も来ていた。ケネデー大統領への直訴のしかたはどうしたらいいかとか,或はペッティングはどの線まで許されるかとか,そういうことまで学生が質問してくるラッセルであった。卿は,一つ一つ丁寧にそれらにたいして返事を書いておられた。或る日のごときは,ロンドンのピカデリーの若い一舞台女優が,ラッセル卿にぜひパーソナルに会いたいと云って,ハスカー・ストリートの自邸に押しかけて来て坐り込んだこともあった。そのせりふがふるっていた――「卿は,核兵器の撤廃を要求して国防省前に坐り込みをされた,自分は,ラッセルとの会見を要求して,会ってくれるまでここに坐り込みをする」と言うのだった。そしてドローイング・ルームから動こうとしなかった。けっきょくはポリスの世話になるほか,しかたがなかったが,これにはさすがの卿も苦笑せざるを得なかった。

想い出は尽きない。ただ,こうして卿のありし日を偲び,その死を悼む思いをこめて何かをつづるとき,あの魅力あるハスキーな声で,こう呼びかけてくる卿のことばが聞こえるような気がする――おのれに真実であれ,言うことを為すことに正直であれ,気にそまぬことはするな,そして人類の存続と文明の将来に望みをつなごうと思うならば,核兵器の撤廃と戦争の絶滅のために生命をかけなさいと。

これは耳の痛いことばかりである。しかし,たとえかなわぬまでも,この方向に向って進むこと,或いは進もうと努力するならば,それが何にもまさるラッセル卿追悼の辞というべきものではなかろうかと思う。